元気だった金魚が、ある日ひっくり返っていたり、横倒しになって浮いているのを初めて見た方は驚いてしまうかもしれません。

これは転覆病といい、金魚飼育初心者のころはよく目にする金魚の病気のひとつです。

ランチュウやピンポンパールなど丸い形の金魚に多く見られるといわれていますが、どんな金魚でもかかる病気です。

そんな転覆病の原因や治療法についてご紹介します。

転覆病の症状

転覆病とは、その言葉の通り金魚が転覆してしまう病気です。

気温が徐々に下がっていく秋から冬にかけて、よく発生する症状です。

横倒しになってしまったりひっくり返って水槽上部に浮いてしまったり、逆に沈んでいることもあります。

すぐに死ぬような病気ではなく、金魚はひっくり返ったまま餌を食べたりフンをしたりします。

ですが、重症になると自力で餌を食べられなくなるほか、水面に浮いてしまい外気にさらされた腹が細菌感染してしまうなど、死に至ることもあります。

本来金魚は浮き袋という器官で、どの程度浮くか沈むかをコントロールしています。

金魚の浮き袋は浮力を得るための器官で、例えば、金魚を塩水に入れると一時的に水面に浮いてきますが、すぐに元通りの位置で泳ぎ始めます。

これは浮き袋で正常に浮力を調整できているためです。

転覆病はその浮袋がおかしくなってしまったかのように見えますが、原因は一つではありません。

一時的に起こる転覆病

金魚の中には、餌を食べた後に、一時的に転覆病のように浮いてしまう個体がいます。

転覆病の一部なのかとも考えられますが、すぐに通常の浮力を取り戻し、普通に泳いでいるならば病気とまでは言えず、その個体の特徴なのかもしれません。

消化不良によりガスが発生しているものや、餌と一緒に空気を飲み込んでいるもの、浮き餌を食べたり水中の酸素不足を補うことが目的で水面近くにいるよう浮き袋に癖がついていたりする個体もいます。

いずれにせよ、食後一時的に浮いてしまうだけの場合は個体固有の体質である場合もあるので、対応は必要かもしれませんが過度の心配は不要です。

餌を食べた後に浮くことに関する内容は以下の記事でまとめています。

転覆病の原因

転覆病の原因は、さまざまあるといわれていますが、ここでは機能的な要因と言われる2つに絞ってご紹介します。

- 脊椎の中の平衡感覚に関する神経の異常

- 浮き袋に関する異常

これらを具体的にみていきましょう。

平衡感覚に関する神経障害

金魚が健康な時は大きな問題はないのですが、病気や寄生虫の寄生によって著しく体力や免疫力が低下すると神経に異常が起こり、平衡感覚が保てなくなることが知られています。

たとえば、水槽内に少量のアルコールを入れると金魚が「酔っぱらう」行動を起こし、バランスを失った泳ぎ方をしたり浮いてしまったりします。

これは一時的にアルコールで金魚に神経障害が起き、平衡感覚がおかしくなっているものでアルコールの入っていない水に戻せば元に戻ります。

神経障害が原因で転覆病を起こしている場合は浮力を維持するための浮き袋自体には異常がないので、平衡感覚を狂わせている神経障害の原因が取り除かれ、金魚の体力が戻れば転覆病が改善する可能性は高いです。

神経障害が起こる原因

平衡感覚を狂わせる神経障害が起こる原因を突き止めれば、神経障害が起因する転覆病は改善します。

では、原因はどのようなことが考えられるでしょうか。

- 水替え

- 水温変化

- 水質変化(薬浴・塩浴も含む)

- 過密飼育

- 追いかけまわす

- ライトのちらつき

- 部屋の物音

- 人の気配

- 寄生虫や病気による体力消耗

- ストレス

病気や寄生虫による体力低下の場合、まずはそれに対応しなくてはなりません。

そもそも、健康な金魚であれば多少の病気などは大丈夫ですが、免疫力が低下していると様々な病気を派生させます。

免疫力と体力の低下で弱ってくると神経障害になりえます。

金魚は水替えや温度変化、そのほかの水質変化などはもちろん、病気を治療したり予防するための薬浴や塩浴もストレスの原因になります。

過密飼育や金魚を追いかけまわしたり、ライトのちらつきなどのほか、金魚を飼育している部屋へのドアの開け閉めなども体力消耗させてしまいます。

健康であれば全く問題ない要因がほとんどですが、著しく体力消耗すると神経障害に影響すると考えられます。

浮き袋に関する異常

金魚の浮き袋は体内で背のあたり、腸のすぐ上に位置しています。

気体のつまった袋状の器官で哺乳類だと肺に当たる部分ですが、金魚の場合は肺呼吸をしないので主に浮力を調節するために使われています。

この浮き袋が物理的に異常をきたしていると浮力の調節がうまくいかず、転覆病になることが知られています。

腸のすぐ上に位置することから、例えば餌の食べ過ぎで消化不良を起こして腸が膨張すると浮き袋やそのほかの内蔵が腸に圧迫されることで浮き袋の浮力調整ができなくなり、転覆したり沈んだりしてしまうのです。

原因の見極め方

では、目の前にいる金魚の転覆病の原因は、平衡感覚の神経障害なのか、それとも浮き袋の異常なのかを見極める方法はあるのでしょうか。

基本的には普段その金魚を飼育している飼育者が転覆病の金魚を見て、何か思い当たることはないかを考えるしかありません。

例えば、水替えのあとや新しい金魚を迎え入れた後に浮きはじめた、他の病気の治療中に転覆した、などがあれば神経障害による転覆病の可能性が高いでしょう。

餌を変えた、餌をあげすぎたなどのあとに転覆したなら浮き袋の異常が原因かもしれません。

また金魚は水温の低下で消化不良を起こすこともあります。

水温低下が疑われる要因がある場合も、消化不良での腸の膨張に端を発する浮き袋の異常を疑ってもいいでしょう。

転覆病の治療方法

転覆病の治療は神経障害と浮き袋異常では対処方法に違いがあるため、どちらが原因の可能性が高いかをきちんと見極めて行うことが大切です。

やみくもな治療は金魚のストレスを増大させ、事態を悪化させてしまいかねません。

具体的な治療方法について解説します。

神経障害による転覆病の治療

金魚の体力を回復させることが、何よりも重要です。

寄生虫やそのほか病気の症状が併発していたらまずはその治療を行い、そののち体力の回復に努めます。

病気治療のために塩浴(塩水浴)をさせることもおおいでしょう。

塩分濃度の関係で浮力が増し、さらに金魚が浮いてきてしまいますが、回復のために塩浴は有効です。

塩浴は昔から行われている治療法で濃度0.5%の塩水に金魚を泳がせる方法です。

塩による殺菌作用を期待できるほか、金魚の体内塩分濃度に合わせた塩浴を行うことで水中での金魚の負担を少なくすることによる体力回復も望めます。

市販の金魚の治療薬を使った薬浴に、塩浴を組み合わせる方法も有効です。

それぞれの病気に適した薬剤を説明書の使用方法を守って利用してください。

ただ、病気が原因で神経障害が起こるほど金魚が弱っている状態だと回復は厳しいかもしれません。

浮き袋異常の治療方法

浮き袋異常の治療方法ですが、残念ながら浮き袋自体が損傷している場合は治療困難です。

ですが、たいていの場合は餌の消化不良などによる腸からの圧迫であり、この場合は単純に消化を良くしてあげれば改善します。

その際は加温が有効です。

急に水温をあげるとストレスを与えてしまいますので、ヒーターなどで一日に数度ずつゆっくりとあげていき、最終的には25~28℃程度まで加温します。

ヒーターは水温計がついているものを使うと便利です。 Uelfbabyというメーカーが販売している水温計付きヒーターは、20~34℃の間で簡単に温度調整できるので色んなシーンで重宝します。

- 水温計が付いていて温度調整が簡単

- 水温計がデジタルだと見やすくて便利です

- 価格も安い

- 保証が1年ついているのは個人的にも安心

水温計を別で購入する場合は、もう少し安価でシンプルなタイプのものを選んでも大丈夫ですが、温度を上げすぎないように注意してください。

温度の上げ方については別の記事でも詳しく解説しています。

金魚にやさしい水温の上げ方と下げ方を詳しく解説 | ほとりのアクアリウムブログ

加温によって金魚の消化器官の活動を活性化することが目的なので、この間は餌を与えないように絶食状態にしてください。

消化不良などが転覆病の原因になっている場合塩浴はあまり意味がありません。

ですが、塩浴をすることによって悪化することは考えにくいので、最近からの感染症から守る意味で塩浴を併用してもよいでしょう。

塩浴を併用する場合、加温によって金魚が多くの酸素を消費することで溶存酸素量が少なくなることに注意して、エアレーションはしっかりとするようにします。

また、塩水は傷みやすいので水温の変化に注意しながら水替えもきちんと行うようにしてください。

ココア浴

消化不良による浮き袋の異常で転覆病が起こっている可能性が高い場合は、まずは加温と絶食で対処するのが一番です。

webで転覆病について調べている方の中には「ココア浴」という方法を見て興味を持った方も多いかと思います。

ココア浴とは、飼育水に、整腸作用や抗酸化作用などがうたわれている純ココアを溶かしておこなうものです。

他に、純ココアを練って作ったココア玉を餌として与える方法なども挙げられています。

確かにココアの成分は体に良いものが多いことは事実です、それが金魚にも良いかというと疑問は残ります。

ココア浴で金魚の転覆病を直したという書き込みが、ネット上では多く見られるのも事実です。

一方効果がなかったという声はあえてネットに書き込まないから目立たないのだという考え方もできます。

いずれにせよ加温することによる効果なのか、ココア単独の効果なのかの判断もできませんのでココア浴は最終手段として行ってください。

治療例

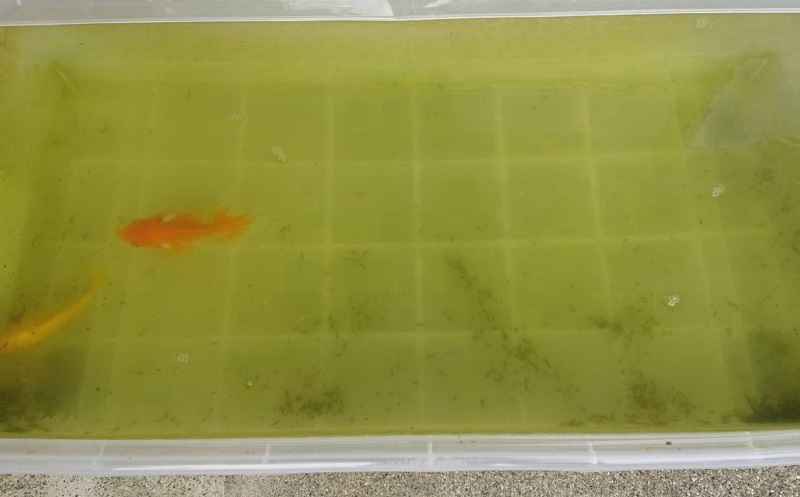

今回治療する個体は転覆病と言うよりも、体調不良で成長に身体を保てなくなったことによる転覆を起こした金魚(色変わり前の飯田琉金)です。

ヒトで言えば体調不良により立っていられないような状態でしょう。

つまり浮き袋に直接的な異常があるのではなく、平衡感覚に関する神経の異常が起こっていると考えられます。

当歳魚で生まれながらにして口の上部がやや長く下部が短く、大きく口を開けられない個体です。

経験上このような奇形の個体は正常なものに比べて弱い(病気になりやすい)ことが多いです。

治療手順

同じ水槽内の他の個体は元気で、この飯田琉金も外見は病気が出ていないので原因は不明です。

原因がわからないので無理な薬浴はせずに、まずは塩浴で対応します。

- 約10L用意

- 0.5%塩浴

- 温度合わせ

- 徐々に塩水の濃度を高くする

塩浴には純正の塩(塩化ナトリウム)が良いですがなかなか入手が難しく、多くの飼育者は『塩事業センター』の食塩を使っているように思います。 塩化ナトリウム99%以上の純度が高い食塩です。 また、0.5%の塩水を作るには、カミハタのソルトマスターや、テトラのハイドロメーターなどを使用すると便利です。

詳細な温度合わせや必要な水量などは以下の記事に記載しており、おおよそこの通りに行います。

塩浴トリートメントについて書いていますが、塩浴治療の場合もほぼ同じです。