らんちゅうの肉瘤・フンタンとは

肉瘤(にくりゅう)とはプニプニした部分の総称です。

頭の部分の盛り上がりを「カシラ(頭)」と呼び、頬の盛り上がりを「フンタン」と言います。

らんちゅうの品評会などではこの部分をいかに出すかが大きなポイントであり、愛好家・ブリーダー共に盛り上がりを出すために手間暇かけて育て上げます。

肉は横や上から見ると盛り上がりの程度がわかり、フンタンは特に上や正面から見るとよく確認できます。

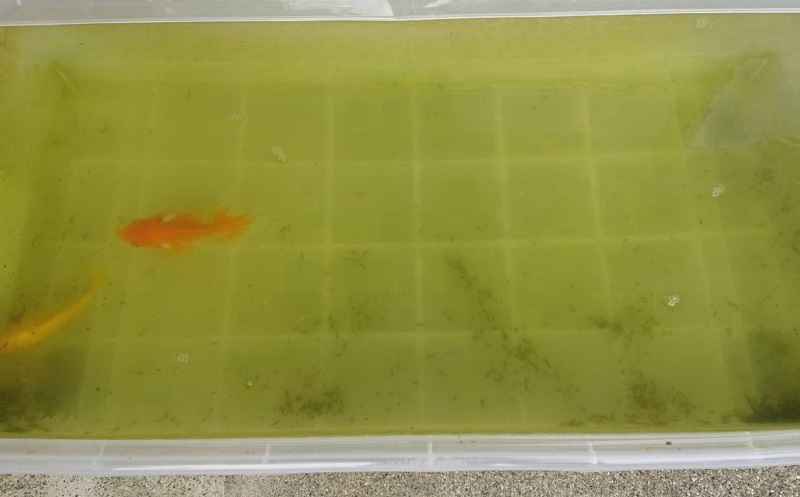

ちなみに上記の写真のらんちゅうは、フンタンは良く発達しているものの肉瘤はあまり出ていないです。

肉瘤・フンタンの成分

あまり金魚を飼ったことが一般人から見るとギョっとする容貌の肉瘤・フンタンですが、らんちゅう・オランダ獅子頭をはじめとするいくつかの品種ではなくてはならない大切な部位です。

特にらんちゅうでは、観賞時において重要なポイントとなります。

さて、そんなぶにゅぶにゅとかわいらしい肉瘤・フンタンですが、どのような成分でできているのでしょうか。

その見た目と触感からでしょうか、以前は脂肪で形成されていると考えられていました。

なので肉瘤・フンタンの発達には脂肪分が欠かせないと考えられ、脂肪分の多いエサが重宝されてきました。

今でも人口餌における含有脂肪分の割合を重視されているのはそういった歴史があるからです。

しかし最近の研究では肉瘤・フンタンの成分は表皮、真皮(コラーゲン等)であり、これらによる盛り上がりだと判明しています。

つまり、肉瘤・フンタンを形成しているのは金魚の皮膚だということです。

参考 → キンギョ(ランチュウ品種)の頭部肉瘤の組織学的観察┃東海大学紀要海洋学部 第4巻第2号 (2006年)

またこの研究で肉瘤・フンタンの大きさは成長具合に比例するということもわかっています。

肉瘤・フンタンはほぼ遺伝

肉瘤・フンタンの発達具合はほぼ遺伝で決まってしまいます。

つまり良い肉瘤・フンタン持つ親を両親にしなければ、子に良い肉瘤・フンタンの発達を望むのは難しいということです。

肉瘤・フンタンの良し悪しは早い段階で判断でき、稚魚の段階で決まります。

だいたい黒仔~褪色の時期にはわかります。

目利きの飼育者になると生後50日頃には判断できるようで、品評会・ブリーダーを目指すならばこの時期がカギになるでしょう。

目利きを鍛えるには ベテラン飼育者に師事するか愛好会・勉強会に参加するのがおすすめです。

飼育環境・栄養状態による変化

上述の時期は「適切な飼育環境・栄養状態」を維持できた際の目安です。

肉瘤・フンタンの発達は飼育環境・栄養状態による影響を強く受けます。

十分に餌を与えていなかったり過密飼育をしている環境では良い発達は望めません。

良い遺伝子をもった金魚に、適切な飼育環境・栄養状態を提供し健康に飼育するこで、初めて立派に発達させることができます。

もともと持っていた素質を引き出すための適切な飼育環境・栄養状態をいかに提供し、維持できるかが飼育におけるコツです。

ショップの稚魚は肉瘤が出ない?

ペットショップ・観賞魚店で販売されている稚魚は、肉瘤があまり発達しない可能性があります。

上述のように肉瘤の発達は早い段階で判断できるため、飼育者及びブリーダーから素質の良い稚魚は抜き取られている可能性が高いからです。

その結果、発達の弱い稚魚ばかりはねられて流通することになります。

また、ペットショップ等では販売のため、少ない餌による過密飼育になることが多く適切な飼育環境・栄養状態とはいえません。

これでは良い遺伝子をもっていたとしても、素質を引き出すのは難しくなってしまいます。

良い稚魚を得るためには愛好会に参加し譲渡してもらうか、信頼できるブリーダーに譲渡してもらう必要があります。

スポンサーリンク

肉瘤・フンタンを出すための飼育方法

基本的には遺伝で発達の良しあしが決まりますが、その他では稚魚(針仔~黒仔)時期の飼育方法が非常に重要です。

お伝えしているよう肉留・フンタンを形成しているのは表皮と真皮(コラーゲン)、皮下脂肪です。

肉瘤のコラーゲンが多い個所には毛細血管が多数あります。

コラーゲンはビタミンにより線維芽細胞から作られるものであるため、ビタミンをはじめバランスの取れた餌を摂取する必要があります。

バランスが取れた餌と言えば生餌よりも人工餌が最適です。

そのため孵化1か月後以降はミジンコやアカムシなどの生餌に加えて人工餌も与えることがポイントになります。

一方、肉瘤・フンタンの大きさが成長具合と関係していることからも、高タンパク質・高脂肪の餌も必要です。

ただしタンパク質と脂肪の多いエサは増体に向きますが、与え過ぎによる消化不良が起こると転覆病につながる恐れがありますので注意しましょう。

「新水の維持」はとにかく水換えあるのみです。

夏に向けたこれからの時期、すぐに青水になってしまいますが、光量と水換えを調整して綺麗な水を維持しましょう。

適切な餌

らんちゅうの餌の変遷は以下のような流れになるかと思います。

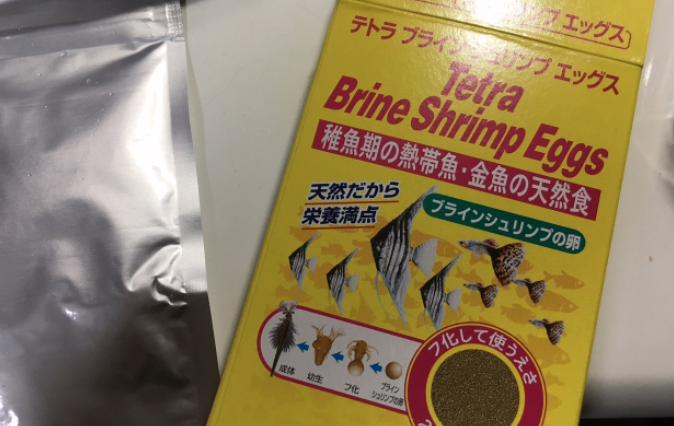

稚魚の段階ではブラインシュリンプ、ミジンコ、アカムシを中心にたっぷり与えてください。

人工餌をあげられるならそれでも良いですが、針仔の段階では沸かせたブラインシュリンプが圧倒的に食いつきが良いので、これ一択になるでしょう。

孵化から1ヶ月経ったら動物性たんぱく質が多いアカムシやミジンコにバランスの良い人工餌も与えましょう。

人口餌には沈下性、浮遊性があります。

らんちゅうの体系的にも浮遊性の餌をとるのはあまり得意ではなく、沈下性をすすめられることが多いです。

もちろん浮上性のものでもかませんが、らんちゅう専用の餌は沈下性のものが多いのでそれが良いでしょう。

高タンパク質・高脂肪な人工餌

- おとひめ

- 彩金魚っ子

- らんちう貴族

- らんちうディスク(増体用)

上記のどのエサも沈下性のものがあります。

粗脂肪が高い餌なので稚魚やまだまだ成長が見込める成魚に与えましょう。

高タンパク質・高脂肪ですが、これらの餌を与えたからと言いて肉瘤やフンタンが出るわけではありません。

その発達の素質を持っているらんちゅうでは立派に出ますが、血統的に出ない生体にはこれらの餌でも大きな期待はできません。

エサの量

針仔は餌の吸収力は非常に高いので24時間常に餌を食べられる状態にしておきましょう。

稚魚の段階でよく食べよく育つ個体に仕上げることで、後々の成長(体の大きさ)に影響します。

孵化後1ヶ月以降は1日に5回以上餌を投与します。

青仔~黒仔になりましたら数分で食べきれる量の餌を1日5回程度でOKです。。

人口餌の種類によって推奨時間はまちまちですが、3分以内に食べ切れれば問題ないでしょう。

食べ残しは水質悪化につながるため、必ず食べ切れる量を見極めてください。

成魚ではあまり多くあげすぎても腸内での消化が追いつかず、ほとんど消化されないまま長い糞となって出てくるだけです。

これによって水が汚れ水質が悪化するので、適切な分量にしましょう。

飼育環境

肉瘤・フンタンの発達のための飼育環境に決まりはありません。

過密飼育は避け、1匹に付き10L~20Lを確保してのびのびと泳げる環境であればOKです。

らんちゅう飼育ではトロ船を使用されることが多く、これは広い環境が取れるので好まれているのでしょう。

「水位が浅い方が肉瘤の発達がよくなる」と耳にすることはありますが、たかが数cm~数十cmの水位でそれに影響することはないと思います。

もちろん横見で楽しみたい方は水深の浅いらんちゅう水槽でも構いません。

水替えが多いならばベアタンク

餌を多く与えつつも水を常に綺麗に保っておくならばベアタンクがおすすめです。

底砂や砂利は金魚のストレス解消に良いとされますが水換え時に邪魔になります。

なるべく水換えを頻繁に行い水を綺麗に保つことが成長のカギです。

綺麗な状態を保っていても光が当たる環境では苔は生えてくることがありますが、これが肉瘤に関係することはないです。

苔があることで見た目は少し悪くなりますが、金魚にとって悪影響にはなりません。

むしろ苔は消化不良防止、色揚げ効果に作用し良い効果があります。

苔の有無は人により好みがわかれるところで、あってもなくてもどちらでも良いです。

水位や水流について

繰り返しになりますが数cm~数十cmの水位が肉瘤・フンタンに影響することはありませんし、水流に関しても同じです。

ただしらんちゅうは泳ぎがあまり得意ではなく、水流が強いとそれだけ運動量が多くなりますのでふっくらとした体格に仕上げる場合は弱めるか止水域を作る必要があります。

稚魚の段階では水位が高い方が背中の丸みにある程度影響するようですが、成魚では特に気にしなくて結構です。

ブリーダーの多くは濾過フィルター(上部・下部・外付け)は使わずにスポンジ濾過かエアレーションのフィルターを利用することがほとんどです。

これは強い水流による運動を防ぐことや水替えのしやすさが目的で、らんちゅう飼育ではオーソドックスな形です。