夏祭りや縁日で金魚すくいを楽しむと、つい予定になかった金魚を連れ帰るということがよくあります。ところが「金魚すくいの金魚はすぐに死んでしまうのでは?」というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。

実際、金魚すくいの金魚は、稚魚(赤ちゃん) のときに養魚場などで選別され、いわゆる「ハネられた個体」が多いため、元々の体力が強くない場合もあります。さらに、金魚すくいの過程や持ち帰りの際に受けるダメージやストレスによっても弱りやすいのです。

しかし、きちんとしたトリートメント を行い、正しい飼育環境を整えてあげれば、金魚すくいの金魚も何年も長生きします。

この記事では、トリートメントが必要な理由 や 塩浴 などの具体的な方法、それ以外にも当日から翌日、さらにその後に行うべき対処について詳しく紹介していきます。

金魚すくいの金魚はなぜ弱りやすいのか?

金魚すくいの金魚には、以下のような要因で体調を崩しやすいケースが多く見られます。

- 物理的ダメージ

すくいの際、ポイ(紙製のすくい網)で何度も追われたり、水の少ない袋に長時間入れられたりすることで体表の粘膜やヒレに傷がつきやすいです。 - ストレス

大量の金魚が狭い水槽の中で混泳し、イベントごとに人の手によって捕獲されます。環境の変化・騒音などが重なり、金魚に大きなストレスを与えています。 - 病気の潜伏

選別で外された稚魚の中には、もともと体力が弱い個体や病気を持っている個体も混じっています。さらに、すくわれる過程で雑菌が付着する可能性も高く、自宅に連れ帰った直後に症状が出ることも珍しくありません。

こうした背景もあって、「金魚すくいの金魚はすぐ死ぬ」というイメージが広まってしまったのです。しかし、正しい対処をすれば元気を取り戻し、数年から十数年という長い寿命を全うしてくれる可能性も十分にあります。

すくった金魚の飼い方(当日やるべきこと)

まず、金魚すくいの金魚を家に連れて帰ってから、すぐに必要となるものを準備しましょう。突然のことで用意していない場合も多いと思いますが、最低限以下のものがあると安心です。

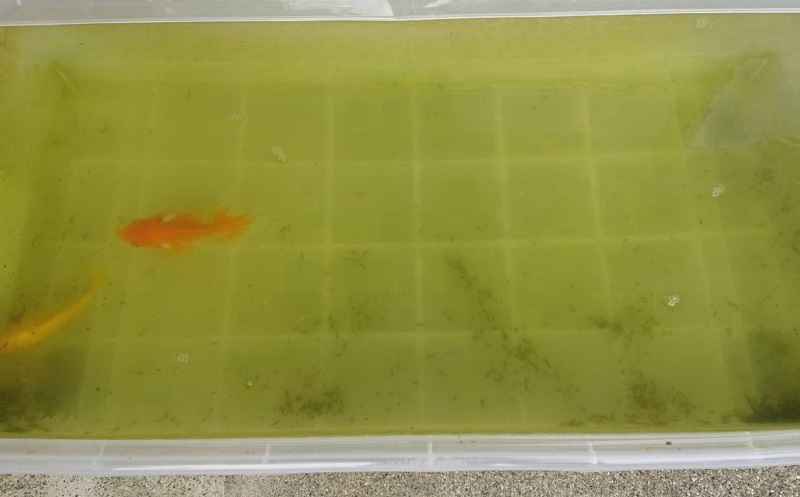

- 水槽(またはバケツ・プラケース・桶など)

- 水槽が理想的ですが、用意が難しければ大きめのバケツやプラスチックケースなどでも一時的に代用可能です。

- エアレーション(ブクブク)

- 酸素供給のために必須。ホームセンターやアクアリウムショップ、100円ショップなどでも酸素石などの簡易グッズが販売されています。

- カルキ抜き

- 水道水に含まれる塩素を中和する薬剤です。塩素が残っていると金魚のエラや体表にダメージを与え、病気を引き起こしやすくなります。

- 食塩(粗塩)

- トリートメント用。食卓塩やアジシオなど添加物が入っているものは避け、できるだけ純度の高いものを使いましょう。塩浴をする際に使用します。

もし水槽やブクブクがすぐに用意できない場合でも、翌日以降には準備を整えてあげるのがおすすめです。初期に環境を整えるほど、金魚はストレスなく過ごせます。

金魚の水槽への入れ方

金魚をすくってすぐの段階では、金魚自体がかなり弱っている可能性があります。水槽へ移す際は以下の順番を守って、急激な水質・温度変化を避けるようにしましょう。

- 水道水を容器に汲む

- 水槽があれば水槽へ、なければバケツやプラケースでもOKです。

- 金魚を入れていた袋の水温に近い温度になるよう、なるべく調整してあげると良いでしょう。

- カルキ抜きをする

- 用意した水にカルキ抜きを添加し、塩素を十分に中和させます。

- カルキ抜きが手元にない場合は、浄水器の水を使うか、しっかり沸騰させて冷ました水を応急処置として利用してください。ビタミンC(アスコルビン酸)やビタミンC入りの飴での代用も可能ですが、あくまで緊急時のみとし、糖分や添加物に注意しましょう。

- エアレーション(ブクブク)の設置

- 酸素の供給源となるブクブクを容器に入れておきます。酸素が十分に供給されないと体力のない金魚はさらに弱ってしまうので、極力用意しましょう。

- 袋ごと浮かべて温度合わせをする(1~2時間)

- 金魚が入った袋を容器の水に浮かべて、最低でも1時間程度は放置します。水温が急に変わるとショックが大きいため、ゆっくり時間をかけましょう。

- 袋の水を半分捨てて、水槽の水を追加(数回行う)

- 水温合わせが終わったら、袋の中の水を半分捨て、容器の水を少しずつ袋に入れていきます。これを1時間ごとに2回ほど行うと、金魚が新しい水質に慣れやすくなります。

- 金魚を容器に放す

- 最終的に袋の水をできるだけ入れないようにして、金魚だけを移します。袋の水の中には雑菌や病原菌が混在している可能性があるため、なるべく持ち込まないように注意しましょう。

カルキ抜きがないとき

- 浄水器や整水器の水を使用

一般的な家庭であれば浄水器や整水器を使用しているケースがあるので、その水を利用しましょう。 - 沸騰させて冷ました水

やや手間はかかりますが、水道水を沸騰させて冷ますことで塩素を抜くことも可能です。 - ビタミンC入り飴の使用(緊急時のみ)

10Lに対し約0.2g(粉末ビタミンCの場合)を目安に投入。飴を用いる場合は糖分や添加物が水質を変化させるリスクがあるため、慎重に扱いましょう。

ブクブクがないとき

- 水面積を広く取る

たらいや浅い桶など、表面積が大きな容器に入れると、水中に溶ける酸素が増えます。 - 簡易的な酸素石

100均やペットショップで簡易タイプの酸素石が売られていますので、ブクブクが用意できない場合は代替しましょう。 - 翌日以降にはブクブクを準備

長期的に金魚を育てるなら、エアレーションは必須です。なるべく早めに購入してあげてください。

金魚をブクブク無しで飼う方法!停電時や金魚鉢でも応用可 | ほとりのアクアリウムブログ

当日の注意事項:餌やりなど

金魚を飼い始めると、すぐにでも餌をあげたい気持ちになるかもしれませんが、1週間程度(少なくとも3日間)は餌を与えない のがベターです。理由としては、ストレスや環境変化により消化不良を起こしやすく、体調が万全でない状態での給餌がリスクになるからです。

また、金魚が来た当日は子どもが興奮して水槽を叩いたり、金魚を覗き込みすぎたりしがちです。金魚は移動や水質の変化だけでも大きなストレスを受けており、過度な刺激は避けたほうが無難です。静かな場所に水槽を置き、遠目から見守る ことを心がけましょう。

翌日以降にすべきこと

当日に十分な準備ができなかった場合でも、翌日以降になるべく早く環境を整えてあげるのが重要です。金魚すくいで連れ帰った金魚を長生きさせたいのであれば、1週間以内 には以下のことを整えてください。

- 適切な水槽を用意

- バケツやプラケースは一時的な措置に過ぎないため、きちんとした水槽を準備します。金魚の成長を考慮して、可能ならば30cm以上の水槽が望ましいです。

- フィルター(ろ過装置)を設置

- 水を循環させてゴミやフンを除去し、バクテリアを育成するためのフィルターがあると水質を安定させやすいです。安価な外掛けフィルターや投げ込み式フィルターでも構いません。

- エアレーション(ブクブク)もしっかり稼働

- 酸素不足は金魚の体力を著しく奪います。翌日には必ず用意し、電源を入れた状態で運用しましょう。

- 必要に応じて塩浴トリートメントの準備

- 初めて飼う方には少し難易度が高い印象かもしれませんが、できればやってあげると金魚の回復に効果的です。詳しい方法は後述の「なるべく塩浴トリートメントを」を参照してください。

- 餌は徐々に与える

- 最低3日、可能なら1週間ほど経過して、金魚が落ち着いてから少量ずつ与え始めます。水質悪化を防ぐため、一度にたくさんの餌を与えるのは避けましょう。

なるべく塩浴トリートメントをすること

塩浴とは?

塩浴とは、水量に対して約0.5%の塩を入れた塩水 で金魚を一定期間飼育し、ストレス軽減や体力回復を狙う手法です。金魚の体内塩分濃度は約0.9%であり、通常の淡水と比べるとやや高めです。淡水環境では金魚は常に体内の塩分濃度を保とうとしてエネルギーを消費していますが、0.5%程度の塩水にするとその負担が軽減され、回復が早まると考えられています。

さらに、塩浴には雑菌を抑制する効果も期待できます。初期症状の病気であれば、塩浴のみで快方に向かうことも少なくありません。そのため、特に金魚すくいで連れ帰った直後の弱っている個体には効果的な場合があります。

塩浴トリートメントの流れ

- カルキ抜きをした新しい水を準備

- 塩を入れる前にしっかりカルキ抜きをして、水をキレイにしましょう。

- 0.5%の塩を準備

- 例:水10Lに対して塩50g。粗塩など添加物のない塩を使うのが理想的です。

- 塩をよく溶かし、3回に分けて投入

- 一気に入れると金魚が塩分濃度変化にショックを受ける可能性があるので、1~3時間おきに3回ほどに分割して投入しましょう。

- 24時間後に水を半分程度替える

- 塩浴を始めて1日経過したら、約半分の水を交換し、同じ濃度になるように塩を追加します。

- その次の日からは2~3日に1回全替えする

- 病気の予防やトリートメント目的なら、1週間程度を目安に行います。状況によっては2週間続ける方もいますが、長期になるほど水質管理が難しくなるため、初心者の場合は1週間くらいで終了するのが無難です。

- 元の飼育水槽に戻す際も温度合わせを慎重に

- 塩浴が終わったら、通常の淡水に戻すときも急激な変化は禁物です。少しずつ淡水に慣らしてから本水槽に移してください。

塩浴で気をつけたいポイント

- 酸素不足に注意

塩分が高いほど水中に溶け込む酸素量は減少します。必ずエアレーション(ブクブク)をつけ、酸素量を確保してください。 - 夏場の高水温

水温が28℃を超えるような真夏日は、塩水が痛みやすいです。一日放置するだけでも水質が悪化し、金魚に害を及ぼすケースもあるため、こまめに水替えしましょう。 - 白濁りが出たら水替えのサイン

塩水が白っぽく濁ってきたら雑菌やバクテリア、粘膜のカスなどが原因となっていることが多いので、面倒くさがらずに新しい塩水に交換してください。

金魚の塩浴で失敗しないために:濃度・期間・効果を徹底解説 | ほとりのアクアリウムブログ

水替え

トリートメントの有無に関わらず、定期的な水替え は金魚を長生きさせるための最重要ポイントです。金魚にとって水は、私たちが呼吸する空気と同じように必須の環境要素であり、常に清潔で酸素が豊富な状態を保つ必要があります。

なぜ水替えが大切か

- 糞や餌の食べ残しから有害物質が発生

アンモニアや亜硝酸、硝酸塩などが蓄積すると金魚にストレスや病気をもたらします。 - 水が透明でも汚れている可能性

見た目には問題がなくても、水質検査をすると有害な物質が高濃度になっているケースは珍しくありません。 - 酸素不足を防ぐ

水の流れが悪くなり、バクテリアも減少すると酸素量が減ることもあります。特に夏は水温が高まる分、溶存酸素量が低下しやすいです。

初期の水替え頻度

- 翌日か2日後には半分以上の水を替える

金魚すくいで連れ帰った直後は、飼育環境が不安定です。とにかく水を汚さないように、早めの水替えを心掛けましょう。 - 3日に1回程度を目安に

毎日餌を与えるようになったら、最初のうちは3日に1回くらいの頻度で水替えを行うと、アンモニアや亜硝酸が溜まるのを防ぎやすいです。 - 餌の量を調節

餌を与えすぎると食べ残しが増え、水質が急激に悪化します。最初は「少なめ」に設定し、金魚の食べ方や水質を見ながら少しずつ増やすほうが安心です。

ちなみに:金魚すくいの金魚の種類

金魚すくいの屋台で見かける金魚は、小赤や姉金、稀に琉金など、いろいろな種類が混ざっている場合があります。金魚を長生きさせるには品種特有の特徴やサイズ感を知っておくことも大切です。

小赤・姉金

- もともと金魚すくい用や肉食魚の生餌として生産されている

ちょっと残酷に聞こえるかもしれませんが、餌金としての需要があるために大量生産されています。その一部が金魚すくいに回ってくるわけです。 - 正式名称は「和金」

小赤・姉金は大きさに応じた俗称で、5cm未満を小赤、10cm未満を姉金と呼ぶことが多いです。実際の姉金は7cm前後の「中赤」が多く流通しています。 - 成長すると30cm以上になることも

十分な広さと餌、安定した水質があればかなり大きくなる可能性があります。30cmを超えると迫力があり、まるで鯉のようにも見えます。 - 寿命は7~8年が一般的

10年以上生きるケースも珍しくなく、20年以上、記録的には40年という例も。長生きさせるかどうかは飼育環境に大きく左右されます。

琉金

- 丸みのある三角ボディと長い尾びれが特徴

中国から琉球(現在の沖縄)を経由して日本に入ってきたため「琉金」と呼ばれたと伝えられています。 - 江戸時代から続く人気金魚

日本国内で改良が進み、さまざまなカラーや体型が存在。キャリコ琉金(まだら模様)やパールスケールとの交配種など、多種多様になっています。 - 適切な飼育下で20cmを超えることも

大きく育てるには十分な水量とバランスの取れた餌、そして良好な水質管理が欠かせません。 - 寿命は和金同様10年程度を目指せる

飼い方次第でさらに長生きしてくれることもあり、愛嬌のある見た目も相まって初心者からベテラン愛好家まで幅広く支持されています。

まとめ:金魚すくいの金魚を長生きさせるために

- トリートメントが大事

金魚すくいの金魚は稚魚の段階で選別され、体力や免疫力が低いケースが多いです。塩浴などのトリートメントで早めにケアしてあげることが長生きの秘訣となります。 - 当日は落ち着いた環境を用意し、水合わせに時間をかける

急激な温度変化や水質変化は命取りになることがあります。最低でも1~2時間かけて温度を合わせ、袋の水を少しずつ入れ替えましょう。 - カルキ抜きとブクブクは必須

カルキ(塩素)の残る水道水や酸素不足の水は金魚にとって過酷です。必ずカルキ抜き剤を使い、エアレーションを準備してください。 - 餌やりは慎重に

持ち帰った直後から餌を与えると、体力を崩しやすいです。少なくとも3日、できれば1週間は待ち、水質を見ながら少量ずつ開始します。 - 水替えで清潔な環境を維持

3日に1回程度の定期的な水替えが、金魚の健康と水質維持につながります。特に飼い始めのうちは水質が不安定なので丁寧に行いましょう。 - 種類ごとの特徴を把握する

小赤や姉金、琉金など種類によって成長速度や体の形状が異なります。成長後のサイズを想定し、大きめの水槽と適切な飼育環境を用意しましょう。

最後に

金魚を長く飼うために必要なポイントは、ストレスを与えない適切な環境づくり と マメな水質管理 に尽きます。金魚すくいで出会った小さな命を大切に育て、元気に泳ぐ姿を長く楽しんでください。

きちんと環境を整えてあげれば、数年どころか10年以上も一緒に過ごすことができるかもしれません。金魚が長生きしてくれるほど、飼育者の愛情と知識も深まり、アクアリウムの奥深さを実感できるでしょう。