スポンジフィルターとは基本構造はエアレーションですが同時に濾過も行えるフィルターです。

水槽用フィルターは、大きく分けて投げ込み式、上部式、外掛け式、外部式の4種類に分類可能ですが、スポンジフィルターは投げ込み式フィルターの一種になります。

エアストーンを内包し気泡を排出するパイプと、周辺をおおうスポンジというシンプルな構造から故障が少なく、かつ手ごろな値段で購入できるため、初心者から上級者まで愛用者が多い水槽用フィルターです。

スポンジフィルターの濾過能力

パイプ内のエアストーンからエアレーションを行い、発生する水流を利用して物理濾過を行う「エアーリフト式」と呼ばれるものになっています。

これはエアストーンから排出される気泡の力を使って、水を押し上げて循環させる方法です。

ほとんどのスポンジフィルターに、このエアーリフト式が採用されています。

エアレーションによる水流は弱いため、非常に小さなゴミの吸着は可能ですが、水草の欠片や食べ残しの餌といった大きなゴミは吸着できません。

目視できる大きなゴミは直接取り除きましょう。

スポンサーリンク

濾過バクテリアの住処になる

スポンジフィルターは通水性とちょうど良い水流によりスポンジ内に濾過バクテリアが定着しやすいことも利点です。

投げ込み式フィルターで濾過バクテリアの絶対量を増やしたいのならスポンジフィルターは最適です。

上部フィルターや外部フィルターに設置する濾材(丸やリング状の石など)に定着しやすいと思われがちですが、綿やスポンジも濾過バクテリアの格好の住処となります。

濾過バクテリアについての詳しい内容は以下で記載しています。

エアレーションが基本機能

しかし、そうはいってもスポンジフィルターの基本機能はエアレーションです。

他の投げ込み式フィルター同様スポンジフィルターの物理濾過、生物濾過は補助的機能でありおまけ程度くらいに考えておきましょう。

高い濾過能力を期待するのであれば上部式フィルターや外部式フィルターを設置、またはすでに設置しているそれらの強化を目指すべきです。

スポンサーリンク

スポンジフィルターの使い方

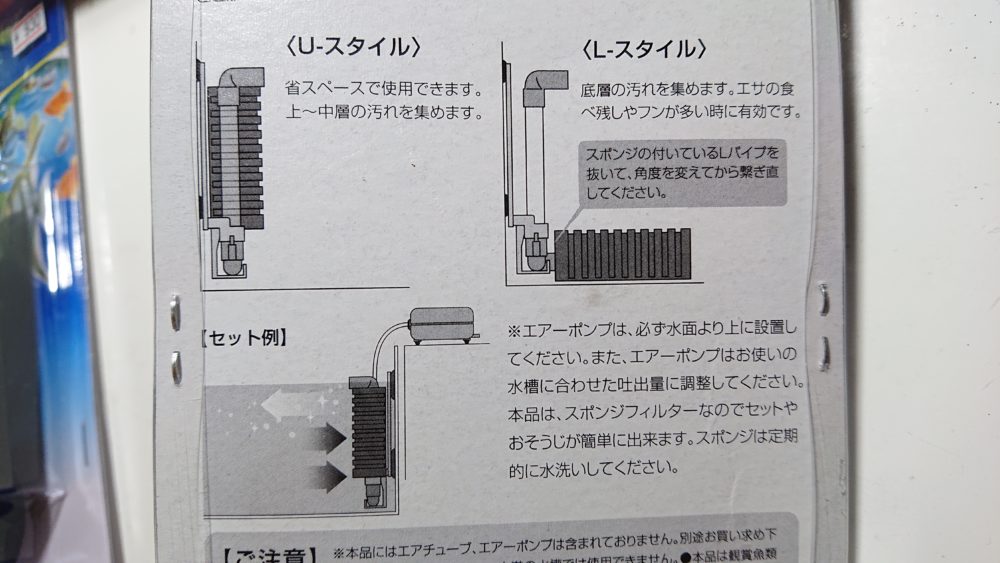

その単純な構造から極めて簡単に使用できるスポンジフィルターですが、別売りのエアーポンプと併せて使用する必要があります。

多種多様なフィルターがある中、基本的な使用方法は以下の通りです。

- エアストーンを内包しているパイプとエアーポンプをエアチューブをつなぎます。

- 水中に沈めてエアストーンとスポンジがしっかり水に漬かったことを確認してからポンプの電源を入れましょう。

- スポンジフィルターの上部からエアーが出ているのを確認できれば問題ありません。

外部式フィルターと併用して、給水口や排水口にスポンジフィルターを設置する方法もあり、水草飼育等で多用される工夫です。

エアレーションの強さ

併用するエアーポンプによるエアレーションの強弱が水流に影響します。

大きなスポンジフィルターを設置すればそれだけで濾過能力が上がったかのうように錯覚してしまいますが、エアレーションが弱ければ水流も弱くなり、物理濾過はほとんど期待できません。

逆に小さなスポンジフィルターであっても、エアレーションが強ければ物理濾過は効果的に働きます。

スポンジフィルターにおける濾過機能はエアレーションの強弱に左右され、スポンジの大小は関係ないということを忘れないでください。

他のフィルターと併用が良い

繰り返しになりますがスポンジフィルターの基本機能はエアレーションです。

濾過能力はおまけ程度のものなので期待しすぎないことです。

濾過能力の高い上部式フィルターや外部式フィルター、他の投げ込み式フィルターのサポート程度に考えて使用するのが良いと思います。

掃除のやり方

スポンジフィルターの掃除方法ですが、定着した濾過バクテリアを死滅させないよう飼育水で洗いましょう。

水替え時や掃除時に取り置いた飼育水につけてスポンジ部分をもみ洗います。

飼育水が濁らなくなるくらい洗えば完了です。

スポンジにはバクテリアが定着しやすい分、病原菌や寄生虫の住処になってしまうこともあります。

病気が発生し飼育環境を見直す際にはスポンジフィルターもしっかり消毒しましょう。

熱消毒(煮沸消毒)でも十分ですが、次亜塩素酸ナトリウム(ハイター等)もおすすめです。

水量10Lに対してキャップ1杯分のハイターを投入し、しばらく漬け込んでから中和剤を投入し水でよく洗い流してください。

界面活性剤の入ったキッチン用ハイターだと泡立ってしまい洗い流すのに手間がかかりますので、界面活性剤の入っていない洗濯用ハイターを使用してください。

ハイターは少しでも残っていると個体にとってかなりのダメージを与えることになるため注ぎは十分すぎるほど行いましょう。

注ぎが不安な方は熱湯消毒が無難です。

取り換えスポンジは自作可能

スポンジ部分はずっと使用使用していると経年劣化でボロボロになってきます。

飼育環境やスポンジの種類にもよりますが、だいたい1年くらいでへたってくる場合が多いです。

こうなると通常は交換ですが、スポンジ部分は自作が可能です。

見た目を気にしなければ、100均で購入してきたスポンジでパイプをつつむだけで十分機能します。

また、スポンジはバリエーションが豊富な上、加工が楽なので他にないオリジナルのスポンジフィルターを作ってみるのもおもしろいでしょう。

稚魚水槽に使う際の注意

スポンジフィルターはスポンジに覆われているため、他の投げ込み式フィルターより金魚がぶつかって怪我をする危険性が低くなります。

また、水流もおだやかで吸い込まれる可能性も低いため、稚魚水槽にうってつけです。

しかし、網目が粗いスポンジを使用していたり、エアレーションが強かったりするとたまに吸い込まれてしまうこともあります。

設置直後にエアレーションを弱めに調整しても、その後スポンジ内の空気が抜けるにつれてエアレーションは強くなるため、注意してください。

また、スポンジに吸い込まれなくても、キスゴムやパイプ部分に挟まってしまうこともありあります。

稚魚水槽への設置後は、上記の心配がないかしばらく様子見が肝心です。

メリット・デメリット

以上の点を踏まえるとスポンジフィルターのメリット、デメリットはこのようになります。

メリット

- 安い

- めったに壊れない

- 掃除が楽

- 自作可能

- 金魚に優しい(怪我をしにくい)

デメリット

- 1年程度で要交換

- 物理濾過能力が低い

- エアレーション必須

- エアーポンプによってはうるさい

- スポンジの欠片が水槽内を漂う

- スペースをとる

デメリットの「スポンジの欠片が水槽内を漂う」について、経年劣化したスポンジは形状にもよりますが非常に小さな欠片になります。

パッと見はこなごなになったフンと見分けがつきませんが、よくみるとスポンジの繊維が残ってしまいますので気づいたら取り除きましょう。

おすすめのスポンジフィルター

基本的には水槽の大きさにあった適切なサイズを選んだ方が良いでしょう。

見栄えを重視するならば45cm規格以下の水槽ならばSサイズやSSサイズのものを、45cm規格以上ならばSサイズ以上のものが良いでしょう。

人によって好みは異なりますが

- ガラス水槽→キスゴムで側面に張り付けるタイプ

- トロ舟水槽→床に置くタイプ

の形で使い分けると良いでしょう。

貼り付けタイプと置くタイプで濾過能力が大きく変わることはありませんのでお好きな方を選ぶと良いです。

スポンジサイズによる水槽内の圧迫感や見栄えを重視するならばメーカーが推奨しているものよりもワンサイズ小さいのを選びましょう。

45cm規格(31L)以下

SサイズやSSサイズでもいざ取り付けてみると大きく、水槽内を圧迫します。

こちらは容量15L以下での利用を推奨しているものですが、正直なところ45cm規格以下の水槽ならばこれくらいの大きさのものがちょうど良いように思います。

- 本体サイズ:縦12(最大15)×横8.5cm

- スポンジサイズ:直径4.5×長さ6cm

ちなみにうちの45cm規格水槽ではこちらを使用しています。

60cm規格(54L)以上

60cm規格以上ならばMサイズやLサイズのものを入れましょう。

個人的には、たとえ60cm水槽でも大き目のスポンジフィルターを入れると圧迫感があるなと思います。

うちではメイン濾過は上部フィルターに頼っていますので、補助的にこれを使用しています。

メーカーでは45cm規格以下での使用を推奨していますが、個人的には60cm水槽ではこれくらいの大きさのもので十分だと思います。

- 幅15×奥行6×高さ22cm

濾過能力を重視し推奨サイズより大きめのスポンジフィルターを設置する方もいますが、濾過能力自体がそれほど高くない点を考慮するとあまりおすすめできません。

濾過能力のことを考えるならば上部や外付けなどのフィルターを強化した方が良いです。

水替えが少ない方にはおすすめ

スポンジフィルター自体の物理濾過能力は高くありません。

「ごく少量の餌で水替えも少ない」といった飼育環境ならばスポンジフィルターだけでも飼育可能ですが、餌を多くあげて頻繁に水替えするような飼育環境では濾過装置との併用は必須です。

飼育環境に合ったスポンジフィルターを使用しましょう。