赤班病の症状

赤班病は白点病と同じくらいメジャーな病気です。

初期状態ではそれほど怖い病気ではありませんが、重症化させると非常にやっかいな病気です。

赤班病は金魚の皮膚が擦れて軽く出血したような外観になり、ちょうど人間が転んで膝を擦りむいた時と同じようになるのが特徴です。

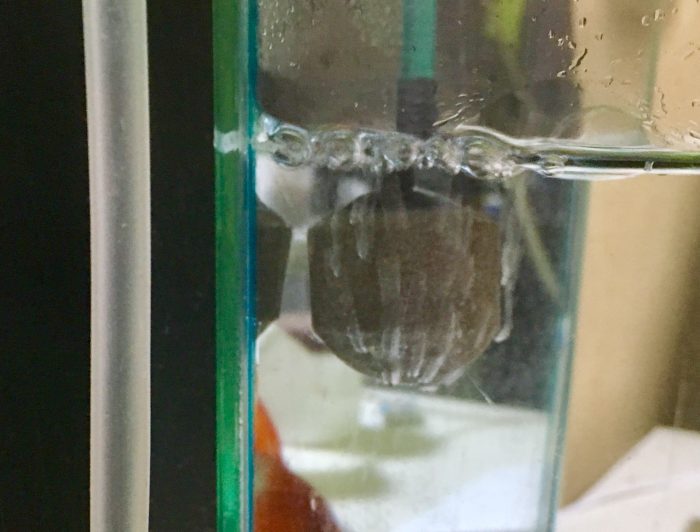

上記の写真を見るとわかる通り、赤い斑点模様が出ています。

悪化してくると模様がくっきりとした赤い斑点になり、全身に回り痛々しい状態になります。

初期症状

赤班病の初期症状では、金魚の白い部分がうっすらとピンクに見える程度です。

よくみると、ヒレの付け根や、お腹部分といった比較的粘膜の薄い部分が、赤く血がにじんだようになってるのがわかります。

上記の写真のように個体が白色などの場合は赤い斑点が容易に発見できますが、素赤のや赤色模様が多い金魚では色が被ってしまい発見が難しいです。

しかも初期症状では金魚の動きに異常はほとんど見受けられません。

いつも通り元気に餌をねだってくるので、しっかり観察する習慣がないと気付くのは難しいでしょう。

中期~末期症状

中期にもなると身体にはっきりと血がにじんでいるのが確認できます。

さきほどから挙げている写真の個体は赤班病の初期または中期症状と判断しています。

中期では食欲はあったりなかったりで口に入れても吐き出したり、あまり活発に動き回らず一ヶ所にとどまりじっとしています。

また、金魚は群れる習性がありますが病気である個体は群れから(意図的に)外れることが多いです。

個体によりますが急に泳ぎだし水面に飛び出したり、かゆがって水底や壁に体をこすりつけて泳ぐケースもあります。

末期症状にもなると餌に見向きもしません。

腹部が膨れたり、肛門が赤く腫れるケースもあります。

特に肛門の腫れはなかなか気付かないことが多いため、一度身体に赤い斑点ができたらお尻の部分も注意してみてあげましょう。

さらに悪化すると、片方のエラだけが動く、エラが高速で動くといったエラ病のような症状になり、呼吸困難な状態に陥ります。

加えて白雲病のように身体全体が白い膜で覆われる、穴あき病のように赤班部分周辺の鱗が剥がれ落ちるといった合併症になるケースもあります。

これらは赤班病を引き起こしている菌が個体の身体上で繁殖し、エラや体表の奥深くまで進行し活動している状況です。

以上のように赤班病の末期症状では、他の病気を併発するためそれぞれの治療に時間がかかり、体力を消耗してしまい死につながる可能性があります。

そのため治しやすいのは中期までですので、上記の症状を発見したらすぐに対応してあげましょう。

赤班病の原因

赤斑病は水が綺麗であり限り簡単にかかる病気ではありません。

しかし、水替えを怠たり水質悪化した環境や、ストレス等で金魚が弱り免疫が落ちた時に細菌に感染して発症します。

特にストレスの原因は無数にあります

- 安定してない水質

- 不潔な水槽環境

- 急激な水温変化

- 低酸素状態(エアレーション不足)

- 外部環境(騒音や振動など)

といったことに起因するケースが多く、水温変化が著しくなる季節の変わり目は多発します。

特に気温変化が激しい春や秋に要注意です。

これら以外にも、他の金魚からのいじめ、追尾行動、卵つまり、寄生虫等によって体力が低下した時に発症することがあります。

原因の特定は困難ですが、ストレスによって個体が弱ることで赤班病が引き起こされると考えておきましょう。

運動性エロモナス菌

赤斑病の原因となる細菌は運動性エロモナス菌と言います。

なので赤班病は運動性エロモナス症とも呼びます。

運動性エロモナス菌の正式名称は、エロモナスハイドロフィラ(Aeromonas hydrophila)というグラム陰性菌の通性嫌気性菌です。

水温5℃から40℃、pH6から11、塩分濃度0%から4%で発育可能であり、25℃から30℃の高水温でよく繁殖します。

淡水であれば世界中のどこにでも存在する細菌となるため、飼育環境から完璧に除去することは不可能です。

ただし、運動性エロモナス菌はポップアイや松かさ病の原因にもなるため、赤斑病が悪化すると先述したような合併症を引き起こす可能性があり注意が必要です。

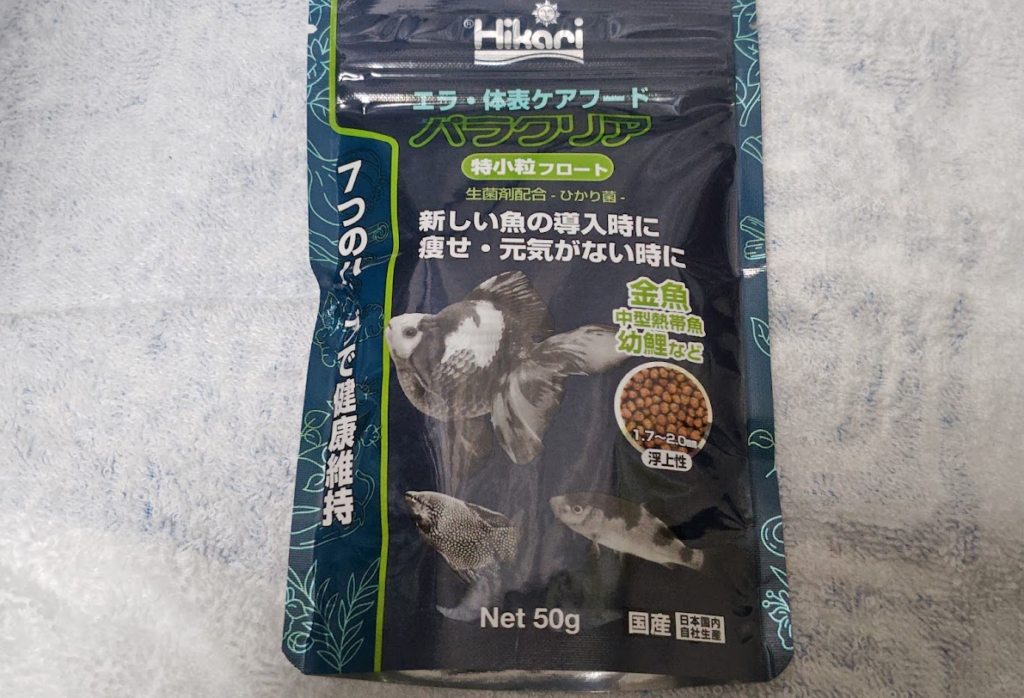

有効な薬

運動性エロモナス菌にはフラン剤やオキソリン酸系の薬が有効です。

メチレンブルーやマラカイトグリーンなどの色素剤は効きませんのでご注意を。(薬の中にアクリノールなどの殺菌成分を含有しているグリーンFリキッドなどは少し効果があるかもしれません。)

■フラン材

- グリーンFゴールド顆粒

- エルバージュエース

- グリーンFリキッド

- 観パラD

- グリーンFゴールドリキッド

- パラキソリンF

■オキソリン酸系

- 観パラD

- グリーンFゴールドリキッド

- パラキソリンF

細菌の中でもオキソリン酸への耐性を持つタイプもいますので、オキソリン酸系で回復しない場合はフラン剤へ切り替るおも一つの手段です。

治療方法

群れから外れている、じっとしている、餌を食べない様子ならば赤班病の中期~末期状態です。

同じ水槽内の個体も赤班病の金魚と同じようにストレスを受けて弱り、そちらも病気になる可能性もあるので発見したら離隔して治療しましょう。

初期~中期の症状であれば水替えだけで菌の繁殖が抑えられることもあります。

この上さらに薬浴をすると効果的です。

- 温度合わせ・カルキ抜きをする

- 1日かけて適量の薬を投与

- 水替えは2~3日に1回

1. まずは治療用の水槽で温度合わせ・カルキ抜きをした水を用意します。

もちろんエアレーションをかけますが、あまり水槽内に水流ができないように水面すれすれのところにストーンが来るように調整します。

活性炭やマットは薬の成分を吸着してしまうので、基本的にベアタンク(水槽とエアストーンのみ、敷石などはなし)で治療します。

必要な水の量は1匹につき10リットルが理想ですが、水量は個体の大きさにもよります。

うちのお金魚さんでは全長5cm以内ならば5リットルほどで10cm以内ならば10リットルほど、10cm以上ならば10~15リットル用意して治療します。

十分な水量があれば、その分水質悪化も防げます。

2. 薬は1日かけて適量を投与します。

容量を守って、その量を3回に分けて入れます。

入れる時間の間隔は最低3時間置きます(とは言っても実は間隔はバラバラで、個体の様子を見ながら決めています。初期~中期でも元気ならば1時間ほどしか開けないこともあります)。

オキソリン酸、フラン剤、サルファ剤はいずれも強い薬なので必ず量を守って投与しましょう。

フラン剤は日光によって分解してしまうため、これを使う際は水槽を暗い場所に移動させてください。

3. 塩や薬の投与完了後、水替えは2日に1回でOKです。

薬が入った水は淡水に比べて傷みやすいので、少し濁ったなと思ったらすぐに水替えをします(塩浴をするときも同じです)。

もちろん全替えです。

目で確認できる以上に汚れているので、一歩間違えれば菌にとって繁殖の好環境になってしまいます。

基本は2日に1回と考えていますが、これも様子を見ながら判断します。

個体が元気そうで水が非常に汚くなっているならば、1日で全水替えすることもあります。

弱っていて水替えによるストレスでさらに弱ってしまいそう、しかし水替え必要があるならば半分替えなど、臨機応変に対応します。

治療期間

基本的に1週間様子を見ます。

赤班病は細菌系の病気ですので1週間もあれば完治するはずです。

1週間薬浴しても治らないならば目に見えない寄生虫によるダメージを受けて、それが原因で赤班病を発症している可能性も考えます。

この場合はまず寄生虫の駆除を優先します。

また、寄生虫の疑いがないにもかかわらず7日間の薬浴で治らない場合は薬の種類を変えてみましょう。

最初の1週間はフラン剤で治療したが効果がなかったなら、2日間は体力回復期間として淡水or塩浴のみにして、再度1週間をオキソリン酸系の薬に変える、と言う具合です。

一番やってはいけないのは、改善しないからといって用法を守らずに必要以上に薬を入れてしまうことです。

これをやるとほとんどの場合、金魚が弱り★になります。

1週間しないうちに身体の赤みが取れ、目で見てもそれが確認できないほどに改善したら塩浴または淡水に切り替えてもOKです。

例えば治療開始後3日で赤みが完全に消えたので、残り4日間を改善後の療養期間として当てても良いです。

治療中止の目安

薬を入れた後、動かなくなるあるいは暴れまわるといった異常行動が続くようならば薬浴を中止してください。

入れた直後は水質変化にびっくりして暴れたりすることもありますが、何時間もそれが続くようならば中止します。

またじっとしていても、ほんの少しの水流(エアレーションで起こる水流程度)に流されるようならばかなり弱っているので、薬浴も逆効果になります。

体力を回復し通常の泳ぎになるまでは塩浴または淡水のみでの治療を行った方が良いでしょう。

初期症状は水替え又は塩浴で治る

赤斑病に限らず細菌系の病気は寄生虫ほど厄介ではなく、丁寧に対処すればほぼ回復します。

初期~中期症状ならば全水替えや塩水浴だけでも治ります。

塩浴の方法はこちらに記載しています。こちらは塩浴トリートメントについて書いていますが、ほぼ同じです。

金魚の塩浴で失敗しないために:濃度・期間・効果を徹底解説 | ほとりのアクアリウムブログ

金魚が元気な初期症状なら、まずはリスクの高い薬浴をせずに全水替えや塩水浴で対応するのもありです。

軽度であれば、3日程で回復することもあります。

水替え、塩浴で改善しないならば先述した薬で対処すると良いでしょう。