エラ病の症状

エラ病とは、金魚のエラに細菌が感染したり寄生虫に寄生されたことでエラに異常をきたす病気の総称をいいます。

原因に関わらずエラに異常があるならばエラ病と言います。

金魚はエラで水中の酸素を取り込むと同時に、二酸化炭素を排出しているので、この器官に支障をきたすと呼吸困難になります。

餌をあげるとちゃんと食べるので、まだ初期症状です。

こちらのらんちゅうは餌をあげても食べません。

それほど弱っている感じはしませんが、治療を継続して餌に食いつくところまで回復させたいです。

エラ病は重症化すると回復が見込めない状態に陥りるため、早期の治療が必要です(できれば薬浴)。

症状は初期症状から末期症状まで段階的に違ってきますので、少しでもいつもと違う行動があれば、注意深く観察の必要があります。

初期~中期症状

初期症状では先ほどの動画のように、エラや口を苦しそうに激しく動かします。

呼吸が荒く、場合によってはエラの片方だけが動いている場合はエラ病の可能性が高いです。

呼吸の荒さ以外にも、擦り付けの仕草を見せることがあります。

中期になると餌をあまり食べなくなり、1匹だけ離れて元気がなく底でじっとしているようになります。

餌を口に入れるものの、すぐに吐き出してしまうという行為もエラ病の疑いがあります。

給水口や吸水口にとどまって呼吸が荒かったり、水面に上がり鼻上げをしている状態も要注意です。

初期症状は見逃してしまうことが多く、気付いた時には重症化していることがあります。

症状をまとめると

- 呼吸が荒い

- 片方のエラが閉じている

- 擦り付けの症状がある

- 餌を食べない

- 水面や底に留まる

- 排水口や吸水口に留まる

- エラから白いモヤモヤ(粘膜)が出る

- 体表に病気の症状がない

という具合で、金魚の様子がおかしいものの尾ぐされ病や白点病のように特徴的な症状が出ていない点が見極めのポイントです。

体表に異常が見つからないにもかかわらず呼吸が激しい場合はエラ病を疑ってみてください。

末期症状

初期から中期の症状で治療しないと、呼吸困難で命に関わる事態となります。

初期~中期で挙げた症状に加えて、末期症状ではエラが開いたままで赤く腫れあがりだんだん赤黒く変色することがあります。

白や白っぽいピンク色になったり、エラが腐ったように溶けてきたりといった症状が現れる場合もあります。

初期症状以上にエラを激しく動かしたり口をパクパクさせバックへ泳いだりすることもあり、呼吸困難から平衡感覚を保てなくなり転覆することもあります。

治療も困難な末期では、身体全体が赤黒くなり目は落ち込んで動けなくなります。

エラ病の原因

エラの中は見ることのできない部分なので、原因の特定はかなり難しいです。

エラ病の原因には様々な物があり、細菌感染によるものや寄生虫によるものがほとんどですが、寄生虫によるダメージからの二次感染(細菌感染)ということもあり得ます。

細菌感染

エラ病の細菌感染の原因になるのはエロモナス菌カラムナリス菌です。

新しい金魚や水草などを入れた際に、細菌が付着していたことが原因ですが、健康な個体がこれらの菌にエラをやられてしまうことは珍しいです。

よほど急激に水質変換・水温変化があったか、水質が悪化しているか、または個体が他の病気で弱っているかでなければ発症しないでしょう。

新しい水を入れる際は最低限温度合わせをすることです。

また春や秋の急激な気温変化・水温変化も細菌感染によるエラ病を引き起こす原因になりますので、ヒーターを用意しておくのが無難です。

寄生虫

エラ病は寄生虫によるものであることが多いです。

エラに寄生し得るものとしては

- ギロダクチルス

- ダクロチギルス

- キロドネラ

- ウオノカイセンチュウ

があり、これらがエラにダメージを与えることで細菌感染を引き起こすこともあります。

金魚につく寄生虫も様々です。

知らず知らずのうちに、寄生虫がエラに入り込んでいる場合があります。

寄生虫が付くと、エラは黒ずんだり淡いピンク色になります。

寄生虫が入り込む経路は、やはり新しい金魚を入れた時や新しい水草に付着してきた時や生き餌からの感染経路も考えられます。

ギロダクチルス

ギロダクチルスは0.5㎜前後の大きさで糸状の形をしており、肉眼での確認は困難です。

親から生まれる以前から胎児を抱えているため、三代虫と言われており金魚の粘膜や上皮細胞を食べながら子孫を次々と増やします。

ギロダクチルスはヒレや体表に寄生することが多いですが肉眼で確認することはできず、またエラに寄生することもあります。

初期症状では、水槽などに体をこすりつけて掻くような行動を見せ、個体が寄生虫により体力消耗すると餌を食べなくなります。

ギロダクチルスは水温15℃以下の低温を好みますが、25℃以上でも生存は可能です。

水中でなければ生きることができないので水から出され乾燥すると死滅します。

駆除に有効な薬はリフィッシュ、ハダクリーンです。

ダクロチギルス

ギロダクチスルによく似た寄生虫のダクチロギルスは、大きさ約0.8~2㎜で25℃以上の高温を好み金魚のエラのみに寄生します。

またギロダクチルスは卵胎生なのに対して、ダクチロギルスは卵生です。

ダクロチギルスの場合の治療方法もギロダクチルスと同じですので、そちらをご覧ください。

キロドネラ

キロドネラは顕微鏡でなければ見えず、ソラマメのような形の繊毛虫で繊毛をゆっくり動かして移動します。

キロドネラは白雲病の原因となることが多い寄生虫ですが、水質・水温変化で金魚が体調を崩した際はエラにも寄生します。

20℃以下の低温を好み、5~10℃の水温で急激に増殖します。

症状は他の原因のエラ病とほぼ同じです。

病気の進行は早いです。

駆除に有効な薬はアグテンやグリーンFリキッドなどの色素剤のものです。

ウオノカイセンチュウなど

ウオノカイセンチュウ(白点虫)は白点病の原因となる寄生虫でキロドネラと同じ繊毛虫です。

こちらも基本的に体表に寄生しますが、末期ではエラに寄生することもあります。

肉眼では確認できない大きさで、上皮内に寄生し金魚が痒がります。

25℃以下の水温を好み低温でよく繁殖しますが、28℃以上でも死滅することはなく成虫になると身体から離れてシスト(袋状の膜)を作ります。

駆除に有効な薬はアグテンやグリーンFリキッドなどの色素剤のものです。

その他の寄生虫にはイカリムシやウオジラミがおり、これらがエラに寄生することでエラ病となります。

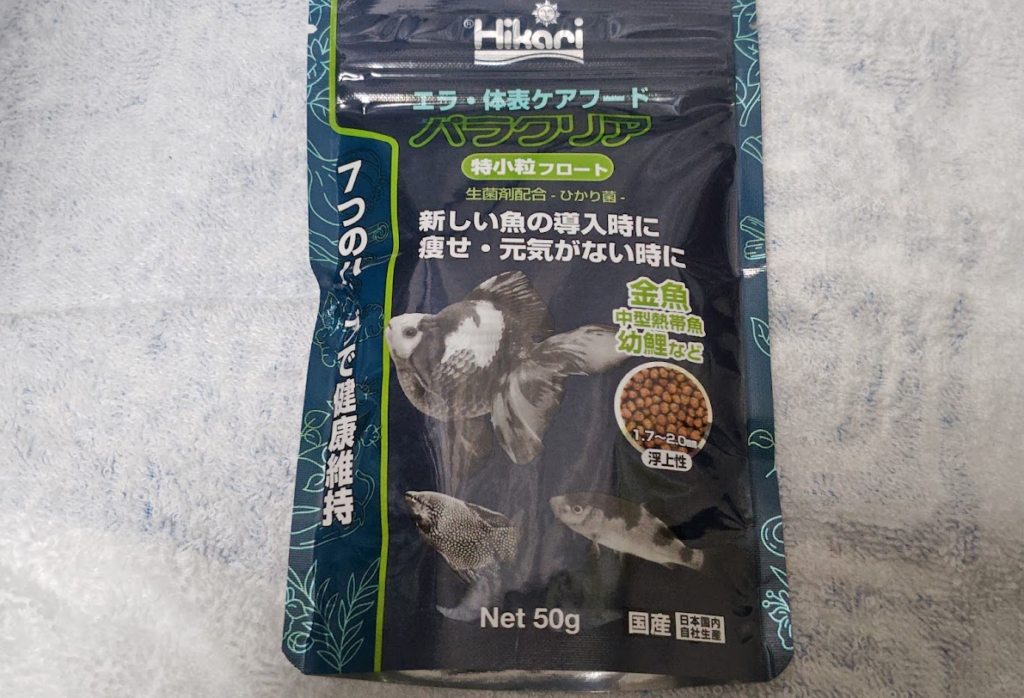

有効な薬

エラ病といっても原因は様々ですので利用する薬は異なります。

多くの場合は原因になる寄生虫、細菌の確認が困難ですので予測して薬を使用することになると思います。

薬の併用について

原因の特定が難しいのでどの薬を使用すべきか判断できない場合があります。

判断できないため、複数の薬を併用(例:アグテン + 観パラDの同時薬浴)して良いかどうかですが、個体がまだ餌も食べられるほどの初期症状ならば良いと思います。

ただし個人的に課している併用のルールとしては

- 個体が初期症状であること

- 薬は2つまで

- 色素剤 + 細菌駆除系であること

- 十分に酸素供給すること

です。

3つめの色素剤系とはメチレンブルーやマラカイトグリーンを使用した薬のことで、 細菌駆除系はオキソリン酸やフラン系の薬を使用したものです。

例を挙げるとアグテン(色素剤) + 観パラD(オキソリン酸)と言った形です。

色素剤自体が金魚にとってそれほど毒性が強くないため細菌駆除系の薬と使用しても問題ないと考えます。

ただし併用の場合、色素剤が持つ性質により水中の溶存酸素量が低くなったり、個体はエラ病で酸素の取り込み機能が低下しているためエアレーションはしっかりと行います。

また塩を入れるとさらに溶存酸素量が低下するので+塩浴は行いません。

また混ぜる場合の割合は、細菌系の薬を控えめにすると良いでしょう(用量の8割りくらい)。

さきほど原因に挙げた細菌や寄生虫に有効な薬をまとめますと

- 細菌系:オキソリン酸、フラン剤

- ギロダクチルス・ダクロチギルス:リフィッシュ、ハダクリーン

- キロドネラ・白点虫:メチレンブルーやマラカイトグリーン

- イカリムシ・ウオジラミ:リフィッシュ

治療方法

水槽から取り出して予備の水槽など別の容器に移します。

この時、急激な温度変化を起こさないように温度合わせをしてください。

薬は複数ありますが先ほど挙げたように細菌にはオキソリン酸かフラン剤、寄生虫には色素剤かリフィッシュで薬浴します。

薬浴をさせる際には一度に適量にするのではなく3回位に分け時間をかけて慣らしていきます。

急激な環境の変化や薬が合わない場合、驚いたように身体を擦り付ける行動が見られます。

イカリムシやウオジラミのような見える寄生虫は、ピンセットで注意深く取り除くことも必要になります。

金魚が痒がっているだけで原因が分からない場合は、0.5%の塩浴のみで経過観察します。

痒がる原因は細菌や寄生虫以外にもあるためまずは様子を見ましょう。

エラ病にならないために

エラ病の原因は様々ですが、一番の要因は環境によるストレスです。

水質の悪化やpHの変化、急激な温度変化では、ストレスが強く体力が弱ってしまいます。

弱った所へ細菌や寄生虫などの原因が発生すれば、金魚はたちまち病気になってしまいます。

金魚にも相性がありますので、活発な種類と大人しい種類を混ぜないことです。

ストレスですし、傷付くと病気の引き金となります。

当然ですが新しい個体や水草を入れる時には必ずトリートメントを行い細菌や寄生虫などを駆除しましょう。

寄生虫が入ってしまう一番の原因は新個体からの持ち込みによるものです。

新規の個体が元気そうでも、また目で確認できなくても寄生虫駆除のための駆除トリートメント(メチレンブルーやマラカイトグリーンで行うと良い)をしておきましょう。

金魚の環境を快適に整えて、それを安定的に維持してあげることが一番の予防方法です。