金魚の飼育において「塩浴」という言葉を耳にしたことはありませんか?

金魚は淡水魚ですが、適切な濃度の塩を水に加えることで病気予防や回復をサポートできると言われています。一方で、「塩浴をして逆に金魚を弱らせてしまった」という失敗談も少なくありません。

本記事では、金魚の塩浴がどのような場面で役立つのか、どの程度の濃度や期間で行うのがベストなのか、そして塩浴が有効な理由や失敗例の回避策を詳しく解説していきます。

金魚を安心して塩浴させるためのポイントがわかります。

塩浴とは? 金魚にも塩が必要な理由

まずは塩浴の基本的な仕組みや意義について見ていきましょう。金魚は淡水魚なので「なぜ塩を入れるのか?」と疑問に思う方も多いかもしれません。

しかし、水槽にごく少量の塩分を加えることで、金魚が抱える負担を軽減できる場合があるのです。

浸透圧とエラの負担軽減

淡水環境に住む魚は、体内の塩分濃度の方が周囲の水より高い構造をしています。

そのため、外部から水分が入り込みやすく、エラや腎臓が常に余分な水分を排出しながら塩分バランスを保っているのです。しかし、ストレスや病気でエラが傷つくと、この排出機能が乱れ、魚体が急激に疲弊してしまいます。

ここで少し塩を水に加えれば、金魚の体内と外部との塩分濃度差が若干縮まり、エラや腎臓への負担が軽くなることが期待できます。

寄生虫・細菌への作用

さらに、白点病や尾ぐされ病を引き起こす外部寄生虫・細菌は、淡水環境下で活発に繁殖するものが多いです。

塩分が少しでも加わると繁殖力が落ちるケースがあり、これが塩浴による「予防・治療効果」として期待される一因と言われています。

ただし、重篤な病状の場合は薬浴や水温管理の方が優先されることもあるため、塩浴を行えば万能というわけではありません。

こんなときに塩浴が役立つ:白点病・ストレス軽減・体力回復

金魚の塩浴は、特に以下のようなタイミングや症状で効果を発揮すると考えられています。

- 白点病(白い斑点が体表に見える外部寄生虫病)

白点病は水温が下がったり、水質が急変したりすることで金魚の免疫力が落ち、寄生虫が一気に増えることで起こる病気です。

塩浴は寄生虫の繁殖を一定程度抑制でき、かつ金魚のエラや体表機能をサポートするため、発症初期に有効とされます。 - ストレスが大きい環境変化(導入直後・引っ越しなど)

新しく金魚を迎えたときや、大幅に水槽レイアウトを変えたときには金魚にストレスがかかりやすいです。

この際に軽い塩浴を取り入れると、金魚の体が環境変化に適応しやすくなるとの声があります。 - 体力回復期や季節の変わり目

水温の急変が起こる季節の変わり目は、金魚の免疫が落ちやすい時期です。

普段よりも体力が落ちている個体に短期的な塩浴を行うことで、浸透圧の負担を減らし回復を助けることが期待できます。

ただし、尾ぐされ病や水カビ病などでも軽度であれば塩浴が有効とされる半面、症状が重い場合は薬浴を優先すべき場合があります。

病気の種類・進行度を見極め、必要に応じて専門家の判断を仰ぐことが大切です。

【動画】失敗しない塩浴の方法

金魚の塩浴を成功させるかどうかのカギは、適切な濃度の設定と正しい手順にかかっています。ここでは代表的な濃度設定や計算方法、それに続く具体的なプロセスを紹介します。

推奨される塩分濃度

- 0.3%前後

初心者や、金魚に大きなダメージが見られない場合におすすめです。0.3%であれば金魚への負担が比較的少なく、日常の応急処置として取り入れやすい濃度です。 - 0.5%前後

白点病の疑いがある場合、またはストレスが強めに見られる場合などに選択されます。効果は高くなると考えられますが、金魚の体への負担も増すため観察が重要になります。 - 1.0%以上

短期でショック療法のように行う方もいますが、初心者には危険が大きいです。腎臓やエラへのダメージが懸念されるので、獣医師や専門家の指示なく自己判断で行うのは避けましょう。

塩の分量を計算する

塩の量は「水量 × 濃度(%)=必要な塩の質量(kg換算)」という簡単な計算式で導き出せます。たとえば40リットルの水槽で0.3%の塩浴をしたい場合は、

40L × 0.3%(0.003)=0.12kg(120g)

となります。ここで注意したいのが、水槽の全容量=40リットルの水が本当に入っているわけではない点です。底砂やフィルターなどで実際の水量は少なくなりがちなので、心配な場合はやや少なめに計量し、様子を見ながら追加してもよいでしょう。

10Lであれば50gの塩の量が必要になります。計量器で測るのが一番ですが、以下の動画ではペットボトルのキャップ何杯分で50gになるかをご紹介しています。

結論、キャップすり切り6杯+半分で約50gになりました。

塩を溶かす手順

- 別容器に飼育水をくむ

水槽からバケツやタライへ飼育水を取り、そこに必要量の塩を加えます。 - 塩を完全に溶かす

スプーンや棒で優しくかき混ぜ、塩の結晶が残らないようにしましょう。 - 水槽へ戻す

時間をかけて少しずつ水槽に戻します。

金魚が局所的に高濃度の塩水に触れるのを防ぎ、ストレスを軽減できます。

塩の種類・水温・フィルターへの配慮

- 塩の選び方

食卓塩でも構いませんが、添加物が入っていない天然塩や観賞魚用の塩を推奨する声が多いです。

にがりやヨウ素などの成分が金魚に悪影響を与える可能性がゼロではないため、できるだけ純度の高い塩を使う方が安心です。 - 水温管理

白点病の治療などで水温を上げる場合は、急激な温度変化にならないよう1日1~2℃ずつ調整します。

塩浴と同時に行うと金魚への負担が大きくなるため、慎重さが求められます。 - フィルターの稼働

基本的にはフィルターは動かして問題ありませんが、ろ過バクテリアが高濃度塩分に弱い場合もあります。

塩浴後に水質が急変するリスクを考慮し、定期的にアンモニアや亜硝酸の値をチェックしましょう。

塩浴中の水替えについて

塩浴に使う水槽やバケツは、通常の水槽のように「ろ過装置(フィルター)」がついていないことが多いため、水がすぐに汚れてしまいます。

金魚のフンや尿から出るアンモニアという物質がたまると、金魚にとってとても有害です。

特に塩水はアンモニアの毒性が強くなりやすいため、こまめな水替えが必要です。

どれくらいの頻度で水替えする?

基本は毎日、全量(100%)の水を取り換えるのが理想です。

ただし、金魚がじっとして動かないなど弱っている場合は2日に1回 50〜70%程度、ゆっくり水を抜いて、新しい水をゆっくり注ぎ足す方法も使えます。

でもかまいませんが、水のにごり具合を見つつ清潔に保ちましょう。

塩浴中の餌やりについて

塩浴中は、基本的に餌は一切あげません。

理由は、

- 餌を食べるとフンをする → 水が早く汚れる

- 弱っているときは消化力が落ちていて、かえって体に負担がかかる

この2つが大きな理由です。

でも安心してください。金魚は健康な状態であれば、1〜2週間ほどの断食には耐えられます。短期間の塩浴中に餌をあげないことで、かえって金魚の回復を助けることができます。

餌をあげたいときは

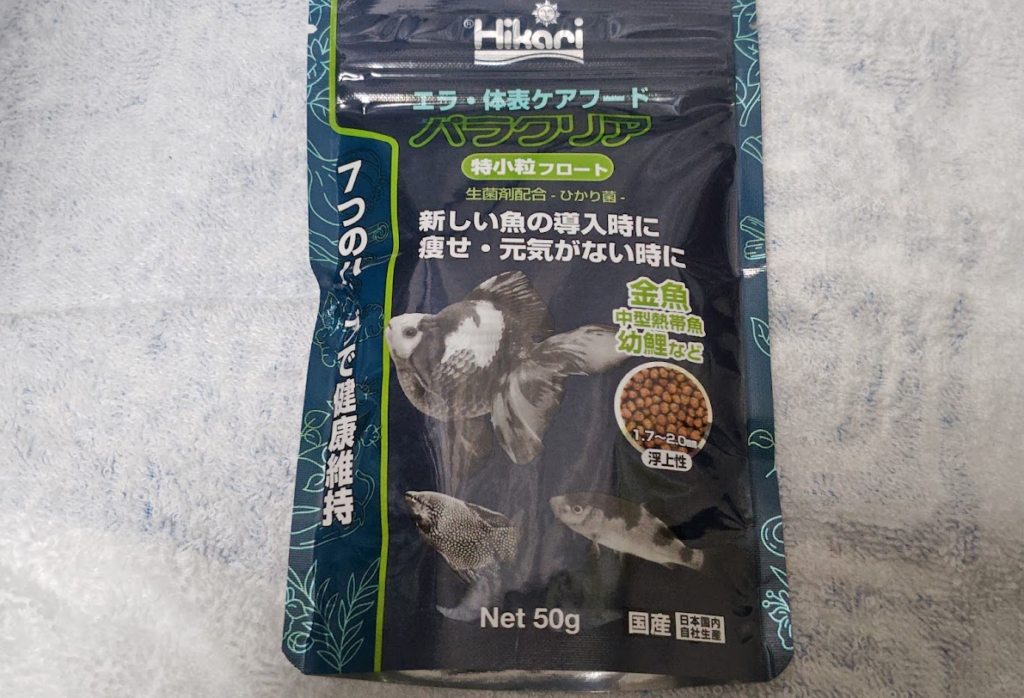

塩浴が1週間以上続くときなど、「体力が心配だな…」と思ったら、以下のようにしてみてください。

- 少量だけ(1粒〜2粒)を1日に1回まで

- 残した餌はすぐにスポイトなどで取り除く

- あげた日は、水替えをいつもより丁寧に行う

それでも、可能であれば完全に断食するほうが無難です。

塩浴後の普通の水への戻し方

塩浴の開始だけでなく終了の仕方も非常に重要です。回復したからといって一気に真水へ戻すと、金魚に大きなショックを与えかねません。

塩浴期間の目安

- 数日~1週間程度

軽度の症状なら3日ほどで改善が見られるケースもあります。

一方、白点病が目立つ場合は1週間ほど塩浴を続けることもあるでしょう。

金魚が回復した兆候(体表の白点が減った、動きが元気になったなど)があれば終了のタイミングです。 - 長期化はリスクも

10日以上の高濃度塩浴を続けると、エラや腎臓へのダメージが蓄積される恐れがあります。

特に0.5%を超える濃度での長期塩浴は要注意です。

改善が見られないのであれば、根本原因の再検討や薬浴への切り替えを考慮してください。

◆ 塩浴の終わりと餌やり再開の目安

塩浴は通常、3日〜7日間ほど行い、症状が改善したら徐々に終わらせていきます。

塩浴を終わらせるときは、いきなり真水に戻さずに、数日かけて少しずつ塩分を薄めていくと安全です。

真水に戻して1日ほど様子を見て、金魚が元気に泳いでいるようなら、少しずつ餌やりを再開しましょう。

普通の水への戻し方

- 徐々に換水する

いきなり全量を交換すると、金魚が急激な水質変化で弱ってしまいます。

1度の換水は水量の2~3割程度にとどめ、数回に分けて塩分を薄めていきましょう。 - 状態を観察しながらペースを決める

金魚の呼吸や動きが安定しているかどうか、底に沈んで動かないことはないかなどをチェックします。

体調に問題がなければ換水ペースを少し上げても構いません。 - 水質測定をこまめに行う

塩浴中はろ過バクテリアが弱っている可能性があり、突然アンモニアや亜硝酸が上昇するリスクもあります。

試験紙や水質測定キットを使い、総合的に安全を確認してください。

塩浴中にこんな症状が出たら要注意

金魚の塩浴にまつわる失敗例を知っておくと、いざというときに対処しやすくなります。

以下はよくあるトラブルと対処法をQ&A形式でまとめました。

塩浴中にエラが赤くただれてきた

濃度が高すぎたり、塩浴期間が長引いて金魚にダメージが蓄積している可能性があります。

すぐに少量換水を行い濃度を落とし、様子を見ましょう。それでも改善しない場合は塩浴を中断し、別の治療(薬浴など)を検討してください。

金魚が底でじっと動かなくなった

水温が合わない、塩分濃度が合わない、あるいはそもそもの病気が進行しているなど原因はさまざま。まずは水質測定と水温チェックを優先し、異常値が出たら換水で立て直します。

ストレスによる一時的な状態悪化も考えられるため、照明を暗めにするなど環境を落ち着かせる工夫も有効です。

薬浴との併用はできるのか

薬の成分によっては塩分との併用が推奨されていないケースがあります。

薬剤メーカーの説明書やWebサイトで「塩分併用可否」を確認し、指示がない場合は無理に併用しないほうが安全です。

効果が減弱したり副作用が強まるリスクもあるため、悩んだときは専門家に相談してください。

塩浴に頼りすぎない金魚ケア

塩浴は確かに便利なケア方法ですが、過度に期待しすぎるのは禁物です。

そもそも金魚が病気にかかる背景として、「水質の悪化」「過密飼育」「水温の急変」などの要因が大きいことが知られています。

これらが改善されない限り、いくら塩浴をしても一時的な緩和にしかならないケースが多いのです。

飼育環境のチェックポイント

- ろ過装置の適切な選択とメンテナンス

高性能のフィルターを使っていても、定期的な掃除やフィルターパッドの交換を怠ると機能が落ちます。

バクテリアのコロニーを育むため、完全に洗い流しすぎないバランスが大切です。 - 定期的な換水と水質測定

週1回を目安に水槽の3分の1程度を換水し、蓄積した老廃物や硝酸塩を排除しましょう。

毎回、水温差が大きくならないように気を付けると金魚のストレスを減らせます。 - 餌の量と頻度

過剰な餌やりは水質悪化の大きな原因です。

金魚が2~3分で食べ切る量を見極め、食べ残しが出ないようにすることで底に沈殿する有機物を最小限に抑えられます。 - 適度な水温管理

金魚の最適水温は20℃前後と言われますが、季節によってはヒーターやクーラーで安定化を図らなければいけない場面もあります。

急な温度変化は病気のリスクを高めるので注意しましょう。

上記のように、日常的な飼育環境を整えておくことが、塩浴や薬浴に頼らなくても金魚を元気に育てる近道です。

塩浴はあくまで「応急処置」または「サポート策」であると認識し、根本原因を見落とさないようにしましょう。

金魚の塩浴を正しく活用して元気な泳ぎを守ろう

ここまで、金魚の塩浴に関する基本的な仕組みや具体的な実践手順、失敗を防ぐためのポイント、そして飼育環境の根本対策について解説してきました。

改めて大事なポイントをおさらいすると、以下のようになります。

- 塩浴はエラや体表機能をサポートし、寄生虫の活動を一定程度抑制する効果が期待できる。

- 推奨濃度は0.3%~0.5%程度が目安。濃度を高くすればよいというものではないため慎重に計算する。

- 塩浴期間は数日から1週間を目安にし、回復したらゆっくり真水へ戻す。長期化はエラや腎臓への負荷を招く。

- 症状が重い場合や薬剤併用の必要がある場合は、専門家の判断や獣医師の指示を優先する。

- 塩浴に頼りきらず、水質や温度管理、適切な飼育環境を整えることが真の予防・治療につながる。

もし「うちの金魚が白点病っぽいけど、塩浴だけで治るかな?」「塩の濃度を0.5%にしたら調子を崩しちゃった……」など、具体的な不安や質問があれば、改めて本記事の手順や注意点を参照してみてください。

また、塩浴以外の治療法(薬浴、水温上昇法など)との違いを知りたい方は、専門家の見解や他の病気対策記事をチェックして、自分の飼育環境に合った方法を選びましょう。