金魚をはじめとする日本の淡水在来魚の餌として定番の赤虫は、細く小さい虫です。

赤虫はユスリカという蚊に似た昆虫の幼虫で、河原など水場の近くでいわゆる「蚊柱」と呼ばれています。

赤虫から成長して成虫になったユスリカには口も消化器もなく、交尾し産卵を終えるとすぐに死んでしまいます。

ユスリカの幼虫がすべて赤いわけではなく、金魚の餌として使われる赤虫はオオユスリカやアカムシユスリカなどの幼虫でアカボウフラと呼ばれることもあります。

餌としての赤虫の成分

赤虫は動物性タンパク質が豊富な餌です。

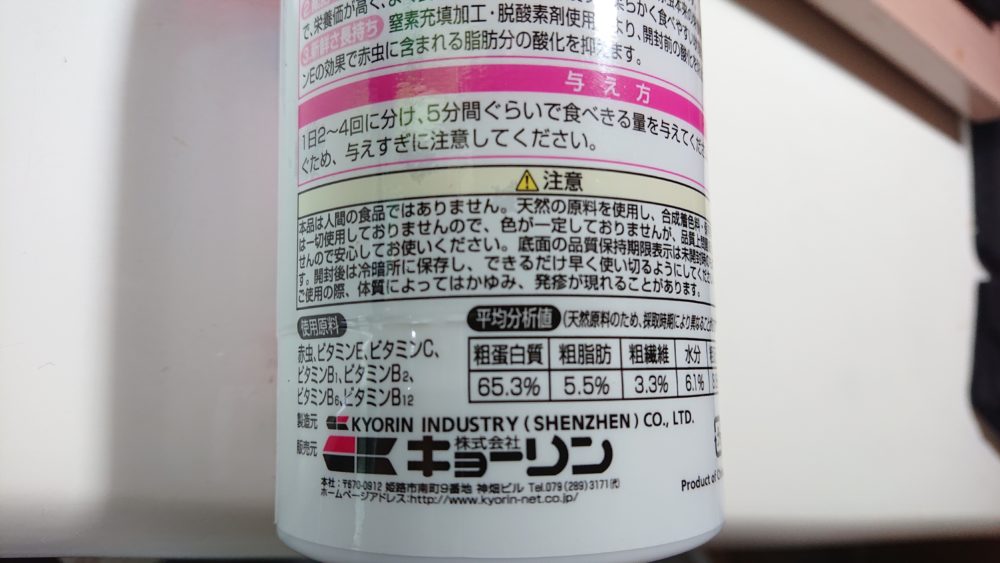

動物性タンパク質を中心に、粗脂肪、粗繊維(不溶性食物繊維)、粗灰分(ミネラル)、水分などで構成されています。

特に赤虫の持つ動物性タンパク質は金魚にとって嗜好性も強くどんな個体でも好んで食べるほどです。

動物性タンパク質の役割

一般的なタンパク質はアミノ酸に分解されて栄養素として体に取り込まれた後、再びタンパク質として形成されます。

赤虫に含まれるタンパク質は動物性タンパク質であり、動物性タンパク質には豊富なアミノ酸が含まれています。

金魚の体もヒトと同じようにほとんどがタンパク質(アミノ酸)で出来ているため、アミノ酸を豊富に摂れればそれだけ増体も期待できるということです。

ただし、稚魚や成長期では動物性タンパク質による増体は大いに期待できますが、成魚にとってはリスクになることもあります。

動物性たんぱく質はコレステロールが多く、エネルギーとして使われなかった分が脂肪となり肥満の原因になります。

成魚は稚魚に比べて吸収や分解効率が劣るため、過剰摂取による体調不良が起こりやすいです。

多すぎても良くない少なすぎても良くない、バランスが重要な栄養素です。

動物性・植物性の違い

タンパク質には赤虫やミジンコなどから取ることのできる動物性タンパク質と、コケや水草から取る植物性タンパク質の2種類があります。

植物性タンパク質に比べると動物性タンパク質の方が含まれているアミノ酸の種類が多く、植物性タンパク質には少ない必須アミノ酸と呼ばれる体内で合成できないアミノ酸も多く含まれています。

一方、植物性タンパク質はコレステロールや飽和脂肪酸など金魚の肥満の原因となるものは少なく、食べ過ぎてしまっても肥満になりにくいことが利点です。

また植物性にはビタミン、 カロチノイドなどアミノ酸以外の栄養素が含まれているのが特徴です。

赤虫の効果

栄養価の高い動物性タンパク質をもつ赤虫ですが、では、餌として金魚にとってはどのような利点があるのでしょうか。

- 食いつきが良い

- 成長促進

食いつきが良い

金魚用の人工餌などはどうしても個体によって好き嫌いが出てしまったり食いにむらが出ることがありますが、赤虫に限っては匂いに反応するのか嗜好性が強く、ほぼすべての個体が好んで良く食べます。

金魚が弱っていて食欲のないときなど、体力回復のために餌を食べてほしい場合に赤虫は真価を発揮します。

成長促進

赤虫の動物性タンパク質には良質なアミノ酸が豊富に含まれているため成長期の金魚に与えるのに最適で、金魚の横幅を出したい場合に効果的です。

またらんちゅうなど金魚の種類によっては、増体効果を餌に求める方も多いと思います。

増体用として売られている人工餌もありますが、赤虫も動物性タンパク質が豊富なうえにコレステロールや飽和脂肪酸も豊富に含まれているため、増体に期待できます。

【注意】色揚げ・肉瘤発達の効果はない

赤虫は私たちの血液と同じで体内のヘモグロビンという色素を体液中に持っているために赤く見えています。

ユスリカの幼虫である赤虫は水中で生活するため、お尻の先の方にエラを持っていて、取り入れた溶存酸素を赤虫の体内に取り込むのがヘモグロビンです。

金魚の色揚げをするために赤虫を食べさせているという話を聞くことがあると思いますが、赤虫の赤色はタンパク質が結合したヘモグロビンなので色揚げの効果はないと考えられます。

また、らんちゅうの肉瘤やフンタンの発達に良いと言われることもありますが、それらは個人の感想であり、そのようなことを裏付ける栄養学的根拠はありません。

ただ、赤虫で金魚の成長促進や増体が期待できるのは事実なので、そういったことから派生した個人の経験則程度と思っていた方が賢明でしょう。

ちなみにらんちゅうの肉瘤・フンタンに関しては以下で詳しく解説しています。

らんちゅうの肉瘤とフンタンを発達させる方法・出し方 | ほとりのアクアリウムブログ

赤虫だけの飼育は良いのか

栄養価も嗜好性も高く万能とも思える赤虫ですが、残念ながら赤虫だけでの飼育では足りない栄養素が出てきてしまうため赤虫だけに頼るのは良くありません。

それに成魚の場合など、赤虫だけでは肥満化してしまうという弊害もあります。

金魚の健全な成長のためには栄養バランスのとれた給餌が必要で、赤虫だけでは摂ることの難しい動物性タンパク質以外の栄養素が配合された人工餌も一緒に与えることが大切です。

稚魚には多めに与えてOK

赤虫の良質な動物性タンパク質は稚魚の餌としても有効です。

例えば孵化直後はブラインシュリンプを中心に与えますが、これも動物性タンパク質が多く成長に最適で、赤虫も同じことが言えます。(ブラインシュリンプの場合はそれが持つヨークサックも一緒に吸収できる点で栄養価が高い。)

稚魚は成長が著しくタンパク質の吸収能力も高いため、肥満を心配することはありません。

もちろん栄養バランスのために人工餌も必要ですが、赤虫と人工餌の比率が5:5か赤虫の比率が多いくらいでも構いません。

赤虫は稚魚が赤虫を口に入れられる孵化後2か月程度経ってから与えるようにしましょう。

稚魚が小さいからと言ってちぎったり切ったりして水槽に入れると、体液が流れ出し飼育水が汚れてしまいます。

赤虫の餌の種類

金魚の餌として手に入れることのできる赤虫は以下の3種類です。

- 生餌(冷凍)

- 半生タイプ

- 乾燥タイプ

生餌(冷凍)

生きた赤虫を洗浄し栄養分が損なわれないよう、冷凍食品に使われる技術を応用した急速冷凍で冷凍したものをパック詰めにした餌です。

もちろん冷凍した時点で赤虫は死んでいますが、それでも生の赤虫を新鮮なまま保存でき金魚の嗜好性も高い点が優れています。

欠点としては解凍してしまうと再冷凍ができないため保存性に欠ける生なので水が汚れやすいという点です。

また冷凍ものなので家庭の冷凍庫内でスペースを取ってしまうことがあげられます。

半生タイプ

金魚にとっては赤虫に見えるせいか、食いつきは良いように思います。

ただ、半生タイプとして販売されている半生赤虫の多くは成分表に赤虫が入ってはいますが、ほとんどが小麦粉やエビの粉末、ビタミン等、通常の人工飼料と変わりません。

赤虫にはない色揚げ効果を出すためにアスタキサンチンなどを配合しているものもあります。

保存性も栄養価も高い点は評価できますが、結局は通常の人工飼料であり動物性タンパク質中心ではないため、赤虫のメリットを感じることはできないでしょう。

乾燥タイプ

真空凍結乾燥、いわゆるフリーズドライ技術で赤虫を乾燥させたものです。

たいていの商品はビタミンなど、赤虫だけでは不足しがちな栄養素を添加しています。

長期保存が利くほか添加物により栄養価も高く、入手しやすく何より手軽なのが特徴です。

欠点としては乾燥しているためどうしても水面に浮きがちになってしまうことです。

また乾燥しているがゆえに容器内で散らばりやすく、最終的に皮や粉が出てしまうことでしょう。

一番食いつきが良いのは?

嗜好性の高さは生餌である冷凍赤虫が一番だと思います。

半生タイプや乾燥赤虫も食いつきは良いですが、個体によって好みが分かれることが多いためやはり安定して食べてくれるのは冷凍赤虫でしょう。

ちなみに、冷凍赤虫は基本的に新鮮な死がいであるため、生きた赤虫をそのまま与えたいと考える方も多いかもしれません。

では、釣具屋などに売っている生きたままの活赤虫はどうでしょう。

餌としてあげる飼育者もいますが、釣具屋の赤虫は冷凍赤虫と違い殺菌などを行っていないため、病原菌が潜んでいる可能性も高くリスクがあります。(キョーリンの冷凍赤虫も紫外線殺菌処理をされた上で販売されています。)

また釣り餌として長持ちさせるために脱皮阻害剤が使用されている場合もあり、金魚の口に入ったときにどういう影響を及ぼすかわかりません。

赤虫を与えるならば観賞魚の餌用のものを選ぶのが無難です。