金魚の動きがにぶり何となく膨らみをみせ、やがて鱗が松かさのように逆立つ症状が表われたらそれは「松かさ病」です。

鱗が逆立つことから立鱗病’(りつりんびょう)とも呼ばれます。

金魚だけではなく他の魚類にもみられる感染症で、飼育水が水質悪化した場合などにかかりやすい病気です。

松かさ病は目で見てはっきりと分かるまで症状が進んでしまうと根治が難しく、死に至る厄介な病気です。

できるだけ初期のうちに見つけ、治療を開始することが大切になります。

初期・中期の症状

何となく元気がない、身体が膨らんできているように見えるなどの小さな変化から松かさ病は始まっていきます。

金魚を上から見て体長が縦方向に成長していないのにもかかわらず、横に広がってきているようなら可能性は高いです。

やがて、中期症状になると金魚の体表に充血や出血を伴う赤い斑点が広がってくる場合もあります。

これは赤斑病といい、松かさ病と同じエロモナス菌によって引き起こされる病気で、これが進むと松かさ病を併発する場合もあるので注意が必要です。

ヒレぐされ、尾ぐされ、口の水泡などが見られる場合もあります。

しだいに鱗の付け根にある鱗嚢(りんのう)と呼ばれる部分に水様物がたまり鱗が逆立って金魚が松ぼっくりのようになっていきます。

また同時にポップアイと呼ばれる金魚の眼球突出が見られることもあります。

末期症状

鱗がまるで松ぼっくりのように開いてしまい、松かさ病を示唆する状態になった場合、食欲がなくなり動きが鈍り、様々な症状を見せるようになります。

内蔵の機能障害に陥り腹水がたまったり、腸管の炎症などがあらわれ平行失調や低酸素症、敗血症や腹膜炎などを併発し、やがては死に至ります。

末期症状までくると薬浴をしても薬負けしたり、薬餌を与えようにも食欲が全くない状態なので改善の可能性はかなり低いです。

ピンポンパールの場合

ピンポンパールの鱗は一般的な魚のウロコとは異なり、粒のような点が隆起した鱗になっています。

そのため発症しても松ぼっくりの様に開くことはなく、その代わりに水疱症と呼ばれる別の症状で現れます。

鱗にたまった水溶液のため、全身に水膨れのようになるのです。

これは、ピンポンパールのようなパールスケールを持った種類にのみ現れます。

松かさ病と水疱症は基本的には原因が同じと言われています。

松かさ病の原因

原因はエロモナス・ハイドロフィラと呼ばれる細菌による感染症ですが、これは淡水中などに常在する菌で金魚が健康で免疫力が正常である場合は特に何の心配もいりません。

問題は水質悪化によって感染を引き起こすエロモナス・ハイドロフィラ細菌が関与し、運動性エロモナス敗血症という感染症の症状として現れることです。

要は金魚が弱ってしまい、その隙をついて菌が活性化してしまうのす。

松かさ病は金魚自体の肝臓機能の低下や消化器機能の低下による浸透圧異常でも発生すると言われています。

細菌による攻撃で機能障害を起こし、浸透圧で排出すべき体内の水様物が鱗嚢に溜まってしまい、鱗を内側から押し広げる形で松かさ病の症状になります。

根本的な原因になるのはストレスや免疫力の低下であり、外部環境の要因としては水質悪化、水質変化などがあげられます。

おそらく多くの場合は水質悪化で、過密飼育によって水質の汚染が著しくなったり、水替えやフィルターの洗浄が行われていないと水質悪化が起こります。

さらに飼育水内のPhバランスが崩れてくると濾過バクテリアの働きも鈍くなり、一方で細菌が多く発生し弱っている金魚に感染しやすくなります。

体表に傷がつくとそこから内部へ感染することもありますので、水槽内に飾りとして置いているアクセサリーや石などの突起にも注意が必要です。

運動性エロモナス菌

松かさ病の原因といわれるエロモナス菌は、淡水や魚の腸内に普通にいる常在菌です。

エロモナス菌は鞭毛をもって移動する運動性エロモナス菌と、移動しない非運動性エロモナス菌に分かれます。

非運動性エロモナス菌には金魚の穴あき病を引き起こすサルモニシダという菌がいますが、松かさ病の原因は運動性エロモナス菌であるエロモナス・ハイドロフィアです。

運動性エロモナス菌の活動が活発になるのは水温25℃から30℃前後で、伝染力は非常に弱く通常は活動が活発になったからといって金魚に感染し発病させることはありません。

しかし水質悪化pHの低下による濾過バクテリアの活動低下などにより菌が異常発生したところに、ストレス等で弱った金魚や外傷のある金魚がいると感染して発病させます。

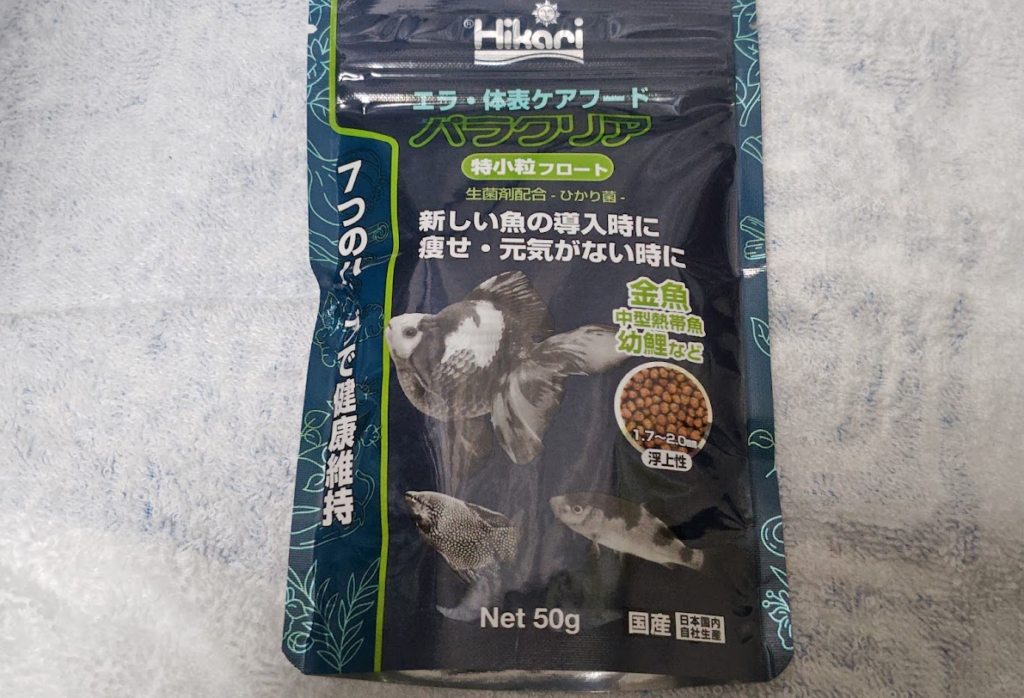

有効な薬

基本的には細菌性の魚病用薬剤を利用するのが一番です。

初期であれば、キノロン系合成抗菌剤のオキソリン酸での薬浴か、薬浴と食塩浴を併用するとより効果的です。

市販薬だと

- 観パラD

- グリーンFゴールドリキッド

- パラキソリンF

がオキソリン酸配合です。

オキソリン酸よりも強い薬ではフラン系合成抗菌剤のニフルスチレン酸ナトリウムやニトロフラゾンがあります。

- グリーンFゴールド顆粒

- エルバージュエース

- パフラジンF

中でもエルバージュエース、パフラジンFはニフルスチレン酸ナトリウム配合でかなり薬効が強いため、必ず適量で利用してください。

治療方法

病状が悪化している場合は塩浴のみや水替えのみで治る可能性が低い病気なので、なるべく薬を利用した治療を心がけます。

多頭飼育をしている場合は、まずは松かさ病になっている個体を隔離しましょう。

1匹が松かさ病になっている場合、他の個体が無事であっても菌が増殖しており、水質が悪化していることが考えられますので水槽の水質改善にも努めてください。

水替えや水槽内の器具の清掃などを適時行い、その際も水温が急激に変化しないよう注意が必要です。

松かさ病の個体には薬浴を行いますが、その際は購入した薬剤の説明書をよく読んで、それに従って薬浴するようにしてください。

薬浴中は給餌はしても、しなくてもどちらでも大丈夫です。

餌を与えることで体内の菌が活性化してしまうという意見もありますが、それ以上に個体に体力をつけさせて免疫を上げますので一概に禁止すべきとは言えません。

もちろん餌は1日に1回少な目で、水が汚れたら半分の水替えを行います。

薬浴の適温

オキソリン酸配合薬剤での薬浴は25℃から30℃の水温で最も効果を発揮します。

20℃以下だとやや効果が落ちてしまうので、もともとの水温と乖離がないよう注意しながら水温にも可能な限り気を使ってください。

水草や濾過バクテリアへの影響はほぼないと言われているので一匹だけの場合は普段の水槽でも構いませんが、食塩浴を併用する場合は水草などにも影響が出てきますので別の水槽を利用したほうが良いでしょう。

ごく初期の松かさ病の場合は0.4から0.5パーセント程度の食塩浴のみで薬浴までは必要のない場合もあり、そのほうが金魚にとって負担も少ないです。

なので、もし塩浴や水替えを行っても松かさ病が治らなかったり進行してしまった場合に薬浴を行うと良いでしょう。

薬餌やココア玉は有効か

薬浴だけでなく、飼育者によっては薬餌やココア玉を試みる方もいらっしゃると思います。

薬餌には経口専用薬のパラキソリンなどを利用するのが一般的ですが、それ以外にも薬浴用の薬剤を餌に混ぜたりしみこませたりして与える方法もあります。

ただ量の配分が素人には難しいため、薬餌を試みるのであれば専用のものを利用したほうが無難です。

またオキソリン酸の薬は強いアルカリ性なので、これを染み込ませた餌は非常に苦く食いつきも悪いです。

他方、ココア玉を使う飼育者もいます。

ココア玉は、成分に整腸作用や抗酸化作用などがうたわれている純ココアを利用する食餌療法です。

砂糖などが入っていない純ココアを少量の水で練り固め、粒状にしたものを餌代わりに与えます。

整腸作用を期待する場合は純ココアと通常の餌を混ぜて練り固めますが、松かさ病の場合はココアのみの餌とする場合が多いようです。

効果があったとする報告も多数ありますが、純ココアはあくまで食品であり薬ではありません。

初期の松かさ病であれば、水質改善が大前提でさらに純ココアを与えることで治ったという報告があっても不思議ではありませんが、症状が進んでしまった松かさ病をいくら水質改善したとしてもココア玉だけで治療するのは難しいでしょう。

ココア玉治療はあくまで気休め程度に考えて行うのが良いと思います。