眺めるだけで心が癒される金魚。初めて飼うときは

「金魚の種類が多すぎる」

「どうやって水槽を準備すればいいの?」など不安がつきものです。

本記事では、水槽立ち上げの手順や日常の世話のポイント、よくあるトラブルへの対処法までわかりやすく解説します。金魚は古くから日本人に親しまれてきた観賞魚であり、部屋のインテリアとしても人気があります。この記事を読めば、誰でも安心して飼育を始められます。

ステップ1:金魚を飼うために必要な準備

金魚を飼育し始めるにあたり、まずは「金魚 育て方」の基礎となる設備を整えることが大切です。必要なアイテムをしっかり理解し、失敗しないスタートを切りましょう。ここでは、初心者にとって欠かせない5つのアイテムを紹介します。

初めての金魚飼育に必要な5つのアイテム

1. 水槽

- 選び方とサイズの目安

金魚は成長すると体長が大きくなるものも多く、狭すぎる容器だとストレスを与えてしまいます。目安としては、1匹あたり最低でも20リットル以上の容量が理想ですが、飼育数が増える場合は余裕を持った大きめの水槽を選んでください。初心者の方は、幅60cmほどの水槽セットを用意すれば、ゆとりのある飼育が可能になります。 - 水槽の形状と素材

オーソドックスな長方形タイプの水槽は水量を確保しやすく、水質管理もしやすいのがメリット。素材はガラス製が透明度と耐久性に優れますが、持ち運び時の衝撃に弱い面もあります。アクリル製は軽くて割れにくい反面、傷がつきやすいため扱いに注意しましょう。

2. フィルター

フィルターは、金魚のフンや残ったエサのカスなどを除去し、水質を清潔に保つ重要な役割を担います。主なフィルターの種類としては、上部フィルター、外部フィルター、外掛けフィルター、底面フィルターなどがあります。

初心者には、水槽上部に設置する上部フィルターや外掛けフィルターが扱いやすいでしょう。濾過能力が高いフィルターを選ぶほどメンテナンスが楽になるので、予算の許す範囲でグレードの高いフィルターを検討してください。

3. エアポンプ

エアポンプを使用すると、水中に酸素が供給されやすくなります。金魚は酸欠に弱い魚ではありませんが、夏場など水温が上がりやすい時期や、飼育数が多い場合には酸欠対策としてエアレーションが不可欠です。エアストーンやエアディフューザーを組み合わせて、水中に細かい気泡を送り込みましょう。気泡の動きにより水流が生まれ、水槽内の循環も促されます。

4. 水草・飾り

- レイアウトと隠れ場所の役割

金魚が落ち着いて生活できるように、水草や飾りを活用して隠れ家を作ってあげるとよいでしょう。金魚は好奇心旺盛ですが、ストレスを感じると隠れられるスペースがあると安心します。水草には、人工水草と天然水草がありますが、初心者の方にはメンテナンスが楽な人工水草から始めるのも手です。 - 水草の種類

天然水草を入れるなら、金魚がついばみやすい柔らかい水草(アナカリスやカボンバなど)が向いています。ただし、金魚が水草を食べてしまうこともあるので、定期的に補充が必要になる場合があります。

5. 水質調整剤やバクテリア

- 初心者向けにわかりやすく説明

水道水には塩素が含まれており、金魚や有用バクテリアにとって有害です。飼育水に添加することで塩素を中和してくれる水質調整剤は、金魚を迎える前にぜひ用意しておきたいアイテムです。

さらに、濾過を安定させるためにはバクテリアの存在が不可欠。市販のバクテリア剤を添加すると、水槽が立ち上がるまでの時間を短縮できます。金魚が快適に過ごすうえで、水質を整えるためのアイテムは必須といえるでしょう。

ステップ2:金魚の水槽を立ち上げる方法

「金魚 育て方」において、最も重要なポイントのひとつが水槽の立ち上げ方です。しっかりと下準備をしておくことで、水質が安定し、金魚が健康的に育ちやすくなります。焦らず、順を追って正しく作業を進めましょう。

水槽の洗浄から立ち上げまでの手順

- 水槽を洗う

新品の水槽でも、まずは軽く水洗いしてホコリや汚れを落とします。洗剤は使わず、スポンジや柔らかい布で傷をつけないように洗いましょう。 - 底砂や濾材の準備

底砂を使用する場合は、しっかりと水ですすいで細かい汚れを取り除きます。フィルターに入れる濾材も、水道水で軽く汚れを流してからセットしましょう。 - 水槽に水を張る

水槽を設置場所に安定して置き、水道水をゆっくりと注ぎます。勢いよく注ぐと底砂が舞い上がってしまうため、バケツなどを使って少しずつ入れるとよいでしょう。 - 水質調整剤の添加

水道水に含まれる塩素を中和するため、水質調整剤を規定量入れます。塩素は金魚や有用バクテリアに害を及ぼすので、この工程は必ず行ってください。 - フィルターとエアポンプの稼働

フィルター、エアポンプ、ヒーター(必要に応じて)などの機材を設置し、通電して稼働させます。濾過装置を回すことで水が循環し、次第に有用バクテリアが定着していきます。 - バクテリアの添加

市販のバクテリア剤を入れれば、濾過バクテリアの繁殖を促進することができます。バクテリアが安定して繁殖するまで、通常は1~2週間程度かかるので、焦らずに待ちましょう。

バクテリアが定着するまでの注意点

立ち上げ直後は濾過能力が十分ではないため、水質が変化しやすい時期です。こまめに水質をチェックし、アンモニアや亜硝酸塩などが高値になっていないかを確認しましょう。テストキットを使って数値を測りながら、必要に応じて水換えを行うと安心です。この期間に金魚を大量に投入すると、水質悪化のリスクが高まります。最初は少数から飼い始め、徐々に魚の数を増やすのがおすすめです。

水温と水質の最適な範囲

金魚は変温動物であり、水温が高すぎると酸欠や病気を引き起こす可能性がある一方、低すぎると動きが鈍くなり免疫力が下がる恐れがあります。

- 水温の目安:18~24℃程度が金魚にとって適温とされています。

- pH:やや弱アルカリ性(pH7.0~8.0)を好むとされますが、急激に変動しなければそこまで神経質になる必要はありません。

金魚の状態を見ながら、水温計やpHメーターなどを活用してこまめな管理を心がけてください。

初心者でも失敗しない水換えの頻度とコツ

- 頻度の目安

立ち上げ初期は、週に1回程度の部分水換えを行い、徐々に慣れてきたら2週間に1回程度に落ち着かせるのがおすすめです。水槽が安定すれば、水換えの頻度は少なくても問題ありませんが、水質悪化の兆候があればこまめに対応しましょう。 - 水換え時の注意点

バケツに汲んだ新しい水に水質調整剤を入れてから、水槽の水と少しずつ入れ替えます。いきなり大量の水を交換するとバクテリアが減少し、水質のバランスが崩れやすくなるので、全体の3分の1~2分の1を目安に交換するのが基本です。

ステップ3:金魚の種類別の特徴と選び方

金魚には、さまざまな品種が存在します。体型やヒレの形、体色の多彩さから、自分の好みや飼育のしやすさに合わせて選ぶ楽しみがあります。ここでは、代表的な品種とその特徴を紹介します。

初心者向け!飼いやすい金魚ベスト5

1. 和金(わきん)

和金は日本でもっとも一般的な金魚のひとつ。丈夫で環境適応力も高く、初心者でも育てやすいという魅力があります。スリムな体型をしており、泳ぎが活発なので、水槽に十分なスペースを確保すると元気に動き回ります。赤色を基調としたシンプルな体色が多いですが、白斑やサラサ模様(赤と白のまだら模様)が入った個体も人気です。

2. 琉金(りゅうきん)

丸みのある体と優雅な尾びれが特徴の琉金。泳ぎはやや緩やかで、見た目の愛らしさが魅力です。体が丸いため内臓に負担がかかりやすく、エサを与えすぎると転覆病を起こしやすい傾向があります。適切なエサの量を守れば、初心者でも比較的飼育しやすい品種です。

3. 出目金(でめきん)

その名のとおり飛び出した目がチャームポイント。黒色の個体が有名ですが、赤や白、パンダ模様などカラーバリエーションも豊富です。目が出ている分、障害物にぶつかりやすい点に注意しましょう。視力が弱いため、エサを与える際にはほかの金魚に取られないよう工夫が必要です。

4. オランダ獅子頭(らんちゅう型)

背びれがなく、ずんぐりとした体型が特徴的。頭部に「かしら」と呼ばれるコブ状の突起があり、成長するにつれて変化していく様子を楽しめます。泳ぎがあまり得意でないため、水流を強くしすぎないように配慮すると長生きしやすいでしょう。

5. 朱文金(しゅぶんきん)

体に赤・白・黒・青系のまだら模様が入るのが特徴で、「キャリコ」とも呼ばれる品種です。和金に似たスリムな体型をしており、活発に泳ぎ回ります。丈夫で飼いやすく、見た目も華やかなため、初心者にもおすすめできます。

慣れてきたら挑戦したい種類

らんちゅうや土佐金、東錦など、さらに丸みが強い品種や独特の尾びれを持つ品種は、体型的に泳ぎがあまり得意ではなく、飼育難度が少し高めです。金魚飼育に慣れてきたら、こういった個性的な品種に挑戦してみるのもよいでしょう。ショップで実際に泳いでいる姿を見て、自分が「かわいい」「きれい」と感じる金魚を選ぶことが、モチベーションアップにもつながります。

ステップ4:日常の世話と管理方法

金魚飼育で重要なのは、日々の観察とお世話を続けることです。毎日の少しの時間で構いませんので、水槽内の様子や金魚の状態をチェックし、早めに異変に気づいてあげられるようにしましょう。ここでは、日常管理のポイントを解説します。

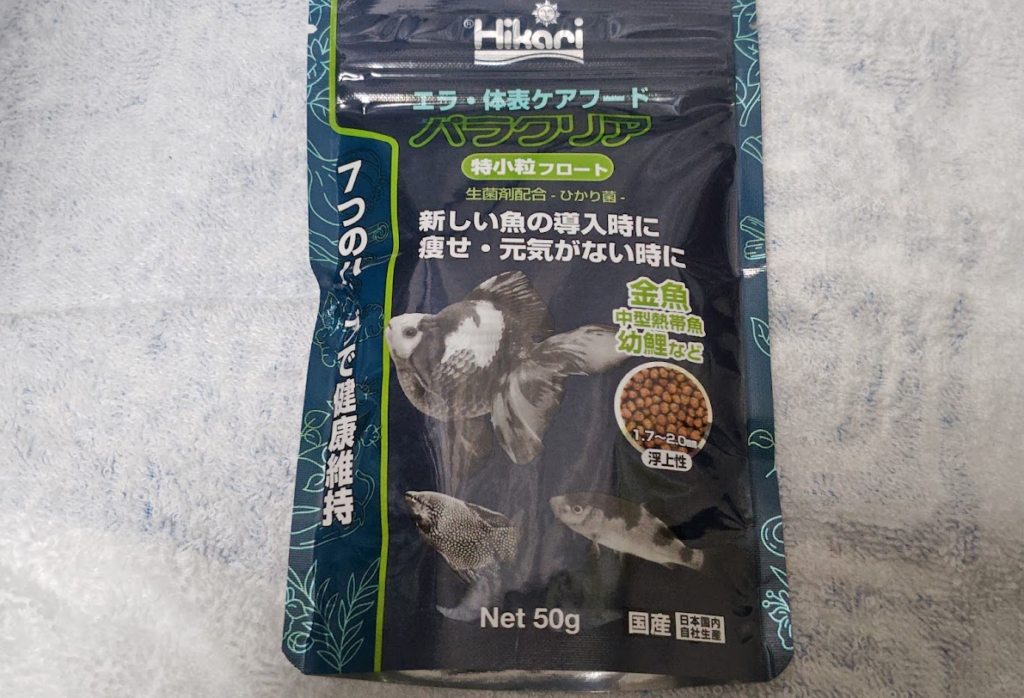

エサの選び方と与える頻度

金魚に与えるエサには、フレークタイプ、顆粒タイプ、沈下性のペレットなどさまざまな種類があります。琉金のように浮力のある品種は、水面に浮くタイプだと空気を一緒に飲み込みやすく転覆病になりやすい傾向があるため、沈下性のエサを選ぶ方がよい場合もあります。

- 与える量と回数

金魚は食欲旺盛で、与えたエサをどんどん食べます。しかし、食べ残しがあると水質悪化の原因にもなるので、「金魚が2分以内で食べ終わる量」を目安に1日1~2回与えるのが基本です。特に琉金や出目金など丸い体型の品種には、与えすぎに注意してください。

水槽の掃除方法

水槽の掃除では、コケ取りとフィルターのメンテナンスが主な作業になります。ガラス面についたコケは、スポンジや専用のコケ取り用具でやさしく拭き取りましょう。底床に溜まった汚れは、底床クリーナーやプロホースを使って吸い出すと効率的です。

- フィルターのメンテナンス

フィルター内部には有用バクテリアが生息しているため、全部をいっぺんに水道水で洗い流すのは好ましくありません。飼育水で軽く濯ぎながら、目詰まりを起こしていないか定期的にチェックしましょう。

季節ごとの管理

- 夏場の高水温対策

真夏の気温上昇に伴い、水温が30℃を超えると金魚にとっては過酷な環境となります。エアレーションを強化して酸素不足を防ぐ、直射日光を避ける、エアコンで室温を調節するなどの対策が必要です。 - 冬場の水温低下対策

金魚は寒さに強い品種ですが、極端に水温が下がると活動が鈍り、病気になりやすくなります。極寒地域ではヒーターを設置して、水温があまりにも下がらないようにするのがおすすめです。

ステップ5:金魚の病気とその対策

金魚は丈夫なイメージがありますが、水質悪化やストレス、気温変化などが重なると体調を崩すことがあります。飼育者として、よくある病気の症状や対処法を理解しておくと、いざというときに落ち着いて行動できるでしょう。

知っておきたい金魚のよくある病気と治療法

白点病

白点病は、体やヒレに白い小さな点が多数付着する病気です。寄生虫が原因で、初期段階で発見すれば早期治療が可能です。

- 症状:身体にゴマ粒のような白点が見られ、かゆがるように水槽の底や壁に体を擦りつける。

- 対処法:市販の白点病治療薬を使用し、水温をやや高め(25℃前後)に保つと効果的。水質悪化が病状を悪化させるので、こまめな水換えも大切です。

転覆病

丸型の金魚(琉金や出目金など)が比較的発症しやすい病気で、浮袋の異常によりバランスを失ってしまう病気です。

- 症状:腹を上にしたまま浮いてしまう、うまく泳げない。

- 対処法:まずはエサの量を減らし、消化の良いエサに切り替える。水温を安定させ、場合によっては絶食期間を設けて浮袋の負担を軽減します。

尾ぐされ病

ヒレの端が白濁や溶けるようにボロボロと崩れ落ちる病気です。細菌が原因となることが多く、水質が悪化すると感染しやすくなります。

- 症状:尾びれや背びれの先端が白濁したり裂けてくる。

- 対処法:水質を改善し、細菌感染を抑える治療薬を使います。発症した金魚は隔離して治療に専念させると、他の金魚への感染リスクが減ります。

早期発見のポイントと環境管理

金魚が病気にかかった場合、初期症状を見逃さずに対処できるかどうかで回復のスピードが大きく変わります。日常的に以下の点をチェックしておきましょう。

- 金魚の泳ぎ方に異常はないか

- エサの食べ方や食欲に変化はないか

- 体表に傷や白点、ヒレの欠けなどがないか

- 水質が悪化していないか(アンモニアや亜硝酸塩濃度、pHなど)

環境管理としては、定期的な水換え、フィルターのメンテナンス、そして適切な温度管理が基本となります。水質が安定していると、金魚の免疫力も高まり、病気のリスクを下げることができます。

Q&Aセクション:これで解決!金魚飼育のよくある質問10選

最後に、金魚を飼育するうえで多くの人が抱く疑問をQ&A形式で取り上げます。実際の飼育で困ったとき、迷ったときの参考にしてください。

Q1. 金魚はどのくらい長生きするの?

A. 適切な水質管理と栄養バランスを保てば、10年以上生きることも珍しくありません。品種や飼育環境によって差はありますが、平均的に5~10年は生きると考えてよいでしょう。

Q2. エサをどのくらいあげればいい?

A. 「2分以内で食べ切れる量」を1日1~2回が目安です。与えすぎると水質を悪化させる原因になるので注意してください。

Q3. 水槽がすぐ汚れる原因は?

A. エサの与えすぎ、水量に対して金魚の数が多い、フィルターの濾過能力が不足しているなどが考えられます。フィルターをグレードアップする、飼育数を減らす、エサの量を調整するなどの対策を行いましょう。

Q4. エアポンプは絶対に必要?

A. フィルターの種類や飼育数によっては必須ではない場合もあります。しかし、エアレーションがあると水中への酸素供給量が増え、水質の安定に役立つため、基本的には設置を推奨します。

Q5. 水槽のライトは必要?

A. 観賞目的でのライトアップだけでなく、水草を入れている場合は成長を促すためにライトが必要になることがあります。金魚自体は暗闇でも問題なく生活できますが、昼夜のリズムを作るためにも照明の導入はメリットが大きいです。

Q6. フィルターを止めてもいい時間帯はある?

A. フィルターは常時稼働していることが前提です。止めるとバクテリアが酸欠になり、水質が悪化する恐れがあります。定期メンテナンスの洗浄など、やむを得ないとき以外は止めないようにしましょう。

Q7. 他の魚との混泳は可能?

A. 温厚な性格の魚であれば混泳可能ですが、金魚はゆっくり泳ぐ種が多いため、活発な小型魚にエサを横取りされるケースもあります。また、熱帯魚と比べると低水温を好むため、水温帯が異なる魚とは基本的に混泳しない方が無難です。

Q8. 金魚同士の相性はある?

A. 同じ種類であれば相性が悪いことは比較的少ないです。ただし、体型や泳ぎの速さが異なると、エサを十分に食べられない個体が出たり、ヒレをついばみ合ったりすることもあります。水槽のサイズに余裕を持たせることが重要です。

Q9. 金魚がジャンプして水槽から飛び出すことはある?

A. 稀に驚いた拍子や、活発に泳いでいる際にジャンプしてしまうことがあります。水槽にはフタをするのが基本ですが、酸欠を防ぐために通気性のあるフタや細かな網の使用をおすすめします。

Q10. 水槽に砂利を敷かなくてもいい?

A. 砂利などの底床材には、バクテリアが住み着くスペースになる利点があります。また、見た目の面でも鑑賞が楽しくなります。ただし、掃除が面倒な場合は底床を敷かない「ベアタンク飼育」も選択肢のひとつです。

まとめ:金魚飼育を楽しむためのポイント

金魚飼育の最大の魅力は、その愛らしさや美しさを眺めているだけで、日常にほっとする時間が生まれることです。最初は戸惑うことも多いかもしれませんが、水槽を立ち上げてしまえば、あとは基本的な水質管理とこまめな観察がメインの作業になります。慣れてくれば、自分好みのレイアウトを考えたり、新しい品種に挑戦したりと、より深く楽しめるようになるでしょう。

- ステップを踏みながら無理なく始める

「金魚 水槽 立ち上げ」から「金魚 餌の与え方」「金魚 病気 対策」まで、一度にすべてを完璧にこなそうとせず、一歩ずつ進めましょう。 - 継続して世話を楽しむコツ

エサやりや水換えなど、日々のルーティンを習慣化してしまえば、それほど手間には感じなくなります。金魚の元気な姿を見られると、次第にお世話自体が楽しくなってくるはずです。 - もしものときは専門家や経験者に相談

病気やトラブルが発生した場合、自力で解決が難しいこともあります。アクアリウムショップのスタッフや獣医師、そしてネット上の信頼できるコミュニティなどに相談してみてください。

長期的に金魚との生活を楽しむためには、最初の準備と日常管理が肝心です。この記事で紹介したステップを踏みながら、水槽の環境を整えてあげれば、金魚はきっと元気に成長し、あなたを癒してくれる存在になってくれるでしょう。たくさんの種類や飼い方がある金魚飼育の世界に、ぜひ足を踏み入れてみてください。いつかあなたの水槽が、カラフルで優雅な金魚たちの楽園になる日を楽しみにしています。