青水とは?

金魚など、淡水魚を飼育する際に耳にする「青水」とはグリーンウォーターとも呼ばれ、野外で飼育している淡水魚の水槽や池などでよく見かける緑色の水のことです。

日光によって光合成をする微生物の総称を植物プランクトンと呼称しますが、その植物性プランクトンである珪藻、緑藻、藍藻などが大量発生をしている状態の水で金魚飼育に最適であると好んで青水を利用する飼育者も多くいます。

ただ、青水は必ずしも金魚飼育に必須ではなく、むしろデメリットを感じる飼育者がいます。

今回はそんな青水の効果やメリット・デメリット、そして作り方をご紹介していきます。

緑色だけではない

青水はグリーンウォーターとも呼ばれるように、一般的には緑がかった状態の水を指すと思われがちですが、実際には茶色がかった青水も存在します。

青水内に発生している植物プランクトンには珪藻、緑藻、藍藻などの種類があり、青水の色はその藻類のバランスによって変化します。

緑藻類が他より多く繁殖している場合は緑色。

珪藻類や藍藻が緑藻類より多く繁殖している場合は赤~茶色です。

珪藻類とははいわゆる茶ゴケと呼ばれるもので、室内水槽でもガラス面や水槽などに付着する厄介なコケです。

どの種類の植物プランクトンが飼育水内で優勢になるのかは水温や日照時間、水質変化などによって変わるので、最初は緑だったのにだんだん茶色になった、というようなことも多くあります。

緑色に見える淡水の秘密

一般的には「緑色の水」と考えられがちですが、実際には茶色がかった青水も存在します。これは珪藻や緑藻、藍藻といった藻類のバランスによって水の色が変化するためです。

青水は、金魚にとって天然の飼料として機能し、水質の安定にも寄与するとして、金魚飼育の愛好家の中には積極的に青水を利用する方が少なくありません。

一方で、青水が必須ではないという意見や、扱いづらさを感じる方もいるのが現状です。

緑色だけではない青水

青水は「グリーンウォーター」と呼ばれることが多いものの、必ずしも緑色だけとは限りません。実際には以下のように色が変化します。

- 緑色:緑藻類が多く繁殖している場合

- 茶色~赤茶色:珪藻類や藍藻が優勢になっている場合

室内水槽でガラス面などに付着する茶ゴケは、珪藻類の一種です。屋外の飼育容器でも、藍藻や珪藻が多くなると水が茶色く変化することがあります。水温や日照時間、飼育水内の水質の変化など、さまざまな要因によって水の色合いは刻々と変わるため、最初は緑だった青水が、いつの間にか茶色に変わることも珍しくありません。

青水とアオコの違い

「水が緑色に見える」という現象には、青水以外に「アオコ」もあります。アオコは水中の栄養が増え(富栄養化)、藻類が爆発的に増殖することで水面を覆ってしまう状態のことです。湖や沼などでアオコの発生がニュースになることがあり、水面を埋め尽くすほどになると、水中の酸素が不足して魚が酸欠になる場合もあります。

- 青水:植物プランクトンが大量発生している「水」

- アオコ:植物プランクトンが爆発的に増え、水面を覆う「現象」

両者は同じく藻類が増える点では似ていますが、アオコのように水面を覆い尽くすほどではない場合は、青水という捉え方になります。

青水の効果

青水内には大量の植物プランクトンが存在します。これらは金魚にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

1. 天然の飼料となる

青水には、金魚にとって栄養源となるタンパク質やビタミン、ミネラルを含む植物プランクトンが豊富に含まれています。冬場に金魚を屋外で冬越しさせるときはエサをほとんど与えませんが、青水であれば金魚が植物プランクトンを捕食することで、完全にエサを絶つより栄養補給が期待できます。

また、植物プランクトンが持つ光合成のための色素(クロロフィル)には多様なビタミンが含まれ、金魚にとって有益な栄養分となります。

2. 有害物質を吸収し、水質を維持する

植物プランクトンは、魚のフンやエサの食べ残しなどの有機物を吸収源とし、光合成を行います。アンモニアや亜硝酸といった毒性の強い物質が発生する前に、プランクトンが栄養源として取り込むため、水中の汚れを減らす働きが期待できます。

ただし、十分に濾過器が機能している水槽では、植物プランクトンが増えづらいことも覚えておきましょう。強力な濾過が働くことで水が栄養不足になり、青水を作りにくくなるケースがあります。

長生きさせるために青水を活用

金魚は、環境変化に弱く、短命になりがちというイメージを持つ方も多いかもしれません。

しかし、青水飼育を上手に取り入れることで、金魚でも長期飼育を実現できる可能性が高まります。具体的には以下のようなメリットがあります。

- ストレスの軽減

屋台から家に連れてきた金魚は、狭い袋や小さな容器の中でストレスを抱えていることが多いです。青水飼育によって水質が安定すれば、金魚にとってストレスの少ない環境を用意できます。 - 栄養補給がしやすい

先述したとおり、青水中の植物プランクトンは金魚にとっての天然飼料になります。個体の中には、十分な栄養を取れず弱っている場合もありますが、青水環境であれば自力でプランクトンを食べることができます。 - 飼育の手軽さ

フィルターなどの装備がまだ整っていない初心者でも、屋外に青水用の容器を作り、必要最低限のエアレーションや簡単な水換えを行うだけで金魚を育てられることがあります。

とはいえ、青水が濃くなりすぎたり、管理を怠ったりすると健康を損なうリスクが高まるため、適切な管理が必須です。次項以降で作り方や管理方法を詳しく紹介しますので、金魚を長生きさせるための方法として、ぜひ参考にしてください。

青水の作り方

青水を作るのは意外と簡単です。必要なものは「光(日光)」と「栄養源」となる有機物が含まれた水だけ。手順もシンプルなので、初心者でも挑戦できます。

準備するもの

- バケツや水槽などの容器

- 水道水または飼育水

金魚を入れたまま青水を作る場合、急激な温度変化が金魚にストレスとなることもあります。そのため、初心者にはまず容器に飼育水だけを入れて、野外に置くほうが安全です。

- 飼育水を使う利点

すでに金魚が生活していた飼育水には、有機物が溶け込んでおり、植物プランクトンの餌となるため早く青水化が進みます。 - 水道水を使う場合の注意

カルキ抜き(塩素除去)をしておかないと、植物プランクトンも死滅してしまう場合があります。日光にあててカルキを飛ばすか、市販のカルキ抜き剤を使用してください。

ポイント

容器は水深を浅めにして水面積を広く取ると、酸素が溶け込みやすくなります。濾過フィルターを付けると、せっかく発生した植物プランクトンが除去されてしまうため、基本的には不要です。

手順と条件

- 容器に水道水または飼育水を入れる

- 直射日光が1日に3時間以上当たる場所に設置する

- 日数が経つごとに、少しずつ水が緑色のカスや濁りを帯びる

- 1~2週間ほどで青水が完成

雨水が入るとpH値が急激に変化する恐れがあるため、可能であれば雨が直接入らないように工夫しましょう。また、手っ取り早く青水を作りたい場合、すでに青水になっている水を種水として少量入れて増やす方法もあります。

青水の管理方法

青水は作るよりも管理するほうが難しいといわれています。濃くなりすぎたり、逆に薄まりすぎたりしてしまうと、金魚の健康に影響が出るため注意が必要です。適度な水替えを行い、飼育環境を整えていきましょう。

- 夏場(盛夏期)

日差しが強く、水温も高くなるため、植物プランクトンの増殖が激しくなります。毎日または2日に1回ほど半分以上の水替えを行い、青水の濃度を一定に保ちましょう。 - 春・秋

日差しの強さが中程度の場合、1~5週間に1回、半分ほどの水替えで十分です。 - 冬場

水温が低くプランクトンの活動も鈍るため、蒸発で減った水を足す程度で問題ないケースが多いです。

水替えの際はカルキ抜きをした水を使いますが、場合によっては濃くなりすぎた青水を薄めるために、あえてカルキ抜きをしない水道水を使うこともあります。特に夏場は藍藻が大量発生しやすいので、水替え頻度を高めるなど、青水が過剰に濃くならない工夫が大切です。

青水飼育の注意

青水にはたしかにメリットがある一方、下記のようなデメリットやリスクも存在します。

- 金魚の観察が難しくなる

水が濁っているため、金魚のヒレの状態や体表の変色など、病気やケガを発見しにくくなります。 - 酸欠リスク

植物プランクトンが大量に発生していると、夜間の呼吸(光合成ができない時間帯)で酸素を消費し、水中の酸素量が不足する恐れがあります。 - 水質変化の可能性

植物プランクトンの種類によって水質が変化しやすく、pHが突然上昇したり、富栄養化で藍藻が繁殖したりするリスクもあるため、こまめなチェックが必要です。

夏場は特に注意

夏場は日照時間が長く、水温も上昇しやすいため青水は作りやすい反面、維持管理には要注意の季節です。具体的には以下のリスクが考えられます。

- 藍藻の大量発生

水温が28度以上で中性〜弱アルカリ性、かつ水中に窒素やリンなどが豊富にあると、藍藻(シアノバクテリア)が一気に増殖することがあります。藍藻は毒素(シアノトキシン)を出すため、金魚に有害です。 - 夜間の酸欠

植物プランクトンが多いほど、夜間に酸素を消費します。金魚が水面付近で口をパクパクさせている場合は酸欠のサインです。エアレーションや頻繁な水替えで対策しましょう。 - pHの急変

昼間は光合成が盛んになり、CO2(炭酸ガス)が消費されてpHがアルカリ性に傾きます。一方、夜間は逆にpHが下がりやすく、急激なpH変動が金魚の体調に悪影響を及ぼすこともあります。

初心者でもできる青水飼育のチェックリスト

青水飼育を初めて行う方や、金魚で青水に挑戦してみたい方は、以下のチェックリストを参考にしてみてください。

- 水温チェック

- 夏場なら25~28度程度、冬場なら5度以上をキープできるか確認。

- 急激な温度変化がないよう、直射日光を遮る対策や、保温・断熱の方法を検討。

- 酸素供給の確保

- できればエアレーションを用意しておくか、水位を浅めにして水面を広くし、自然の溶存酸素を増やす。

- 特に夜間の酸欠リスクを減らすため、水流を作る工夫をする。

- 水の色の観察

- 濃い緑から急に茶色っぽくなったり、においがきつくなったりした場合は藍藻発生の兆候。早めに水替えをして様子を見ましょう。

- 餌の量と回数

- 夏場は金魚の代謝が活発なので、少量をこまめに与える。冬場や水温が低いときは消化不良を起こしやすいので控えめに。

- 定期的な水替え

- 夏場はとくに水質の変化が激しいので、こまめに水替えを行う。

- 冬場は必要最低限でOKだが、まったく換えないと汚れが蓄積していくので定期的にチェック。

作るよりも管理・維持が大変

青水は作るだけなら比較的簡単ですが、理想的な状態を維持するには日々の管理が肝心です。金魚飼育においては、緑藻が主体の水がよいとされていますが、実際には珪藻や藍藻も同時に発生しやすく、特に藍藻が優勢になると毒素を出して金魚を弱らせる可能性があります。放置しておくと下記のようなトラブルに見舞われることがあります。

- 濃すぎる青水による酸欠

- 藍藻優勢での毒素発生

- 観察が行き届かず病気の発見が遅れる

そのため、こまめな水質チェックが必須です。青水の見た目だけでなく、金魚の泳ぎ方、エラやヒレの状態、エサの食べ具合なども総合的に観察してあげましょう。

実際に青水を作ってみた

では先ほどの手順に沿って青水を作ってみます。

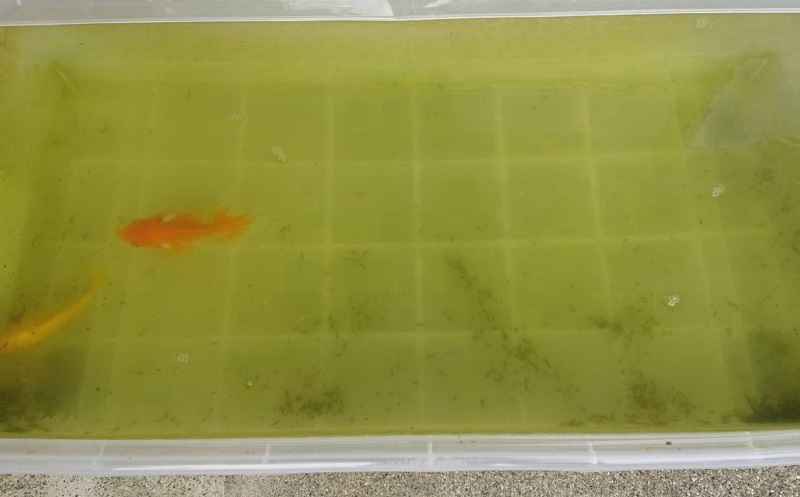

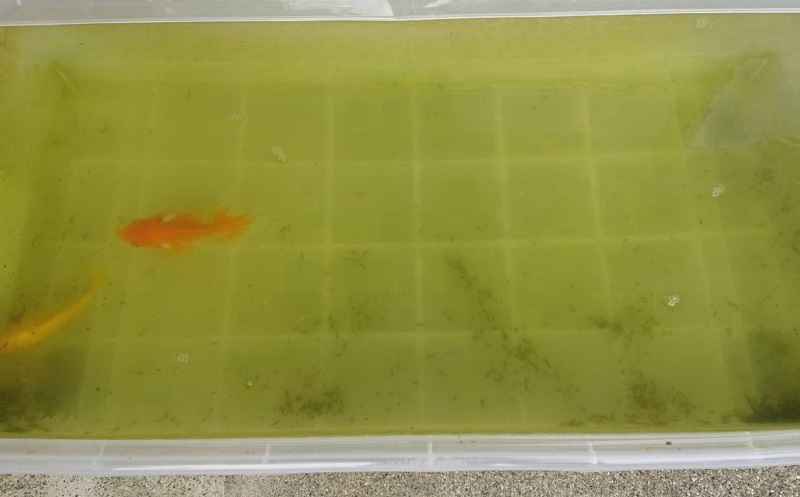

今回は水面を浅く広くとるために衣装ケースを使ってみます。衣装ケースは半透明なので日光の入り具合に不安があるかもしれませんが、実はそれでも十分出来上がります。

手順と条件

作成の条件は

- 衣装ケース

- 飼育水

- 生体入り

- 屋外

- 1日4時間(10~14時くらいの間)

- エアレーション無し

- 餌無し

- 6月

です。

生体入りの屋外飼育になるので、気温変動に強い個体を選びました。個体によって差はありますが、和金タイプは琉金に比べて生命力が強いイメージです。

蓋をして猫対策・雨対策をしますが、密封してしまうと酸素の通り道が出来なくなるので蓋の両側を石で開けておきます。

上の写真のように水位を浅くし水面を広くとることで水中に酸素を供給させます。金魚が泳ぐことで水流が発生して酸素が溶け込むのです。

設置が完了したら餌をあげることもなく水替えもしないのでほとんど放置です。なのでかなり端折って書いていきます。

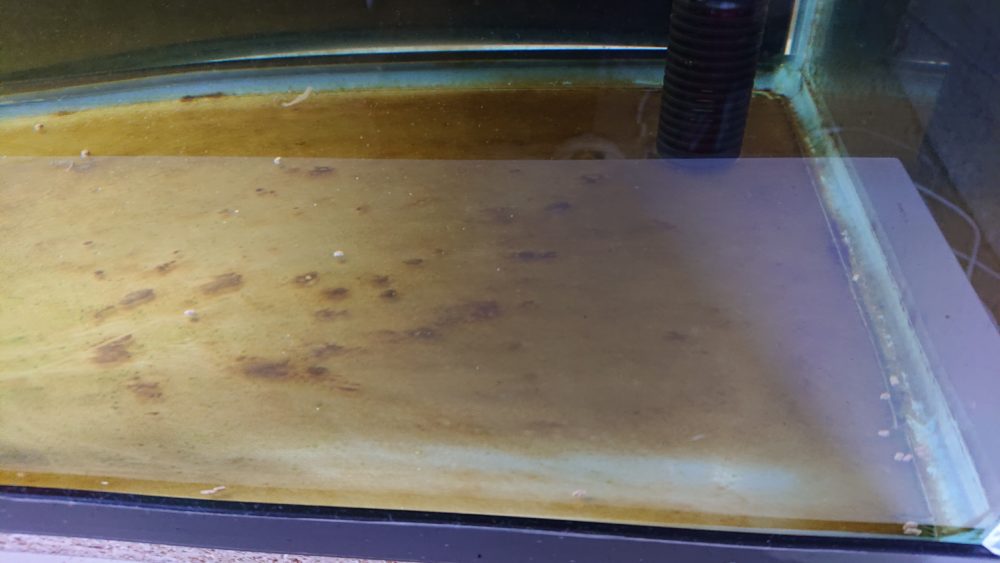

設置から4日後

4日後に変化が見られました。水自体はまだ透明ですが、餌をあげていないにもかかわらず緑色の糞がありました。

これは水中に植物性プランクトンが発生して金魚がそれを食べ、糞となって出てきているのです。つまりだんだんと青水ができてきている証拠です。このような現象が起こったら水が緑色に変わるのはもうすぐです。

設置から10日後

良い感じに青水が出来上がりました!

設置から10日なのでこんなものでしょう。本当はもう少し早く(1週間くらい)できると思っていたのですが、水槽が半透明であることと雨の日も挟んだので時間がかかりました。

青水の濃さ・色としてはこれくらいで十分です。ちゃんと金魚の様子が見えるくらいが良いです。

緑色の糞も見えますが、一度様子を見るために蓋を開けた際に上に乗せていた砂をこぼしてしてしまったのでそれも入っています。

ただ、砂は青水の出来具合とは関係ないでしょう。以上、青水を作るのは難しいことではありませんので是非一度チャレンジしてみてください。そして青水飼育をするならば日々の水質チェックはしっかりと行ってください。

まとめ:青水で金魚を元気に育てよう

青水は、植物プランクトンが豊富に含まれており、金魚にとって天然の飼料として機能し、水質安定の助けにもなる優れた飼育環境です。個体は体力や免疫力が落ちていることも多いので、青水で適度な栄養補給と水質の安定が図れれば、長生きの可能性はぐっと高まります。

一方で、以下の点に注意してください。

- 青水は必須ではなく、あくまで飼育方法の選択肢の一つ

- 濃くなりすぎれば金魚の観察が難しくなり、酸欠や毒素発生のリスクが高まる

- 特に夏場は藍藻の大量発生や夜間の酸欠に注意が必要

- 金魚の健康状態に合わせ、こまめに水質をチェックし、水替えの頻度やエサ量を調整する

金魚を長く元気に育てるには、青水だけでなく、適切なスペースの確保や温度管理、エサの量の見極めといった基本的な飼育方法も欠かせません。

青水はメリットも多い分、上手に管理することで初めてその恩恵を最大限に引き出すことができます。ぜひ青水飼育を取り入れながら、金魚をより長生きさせ、健康に楽しめる飼育環境を実現してみてください。