金魚に適した水温は20~28℃です。

金魚は温度に対する適応能力はかなり高く、生存可能な水温は0℃~30℃くらいまでと幅があります。

水温が高いと食欲も増して消化も良く活発な動きを見せますが、水温が高ければ何でも良いといった事ではありません。

30~35℃でも生きていける個体もいますが、それ以上の高温になると★になってしまう個体もいます。

スポンサーリンク

温度と餌の関係

金魚の食欲は温度と関係します。

水温28℃以上になると食欲旺盛になり餌を良く食べます。

逆に水温が下がり15℃以下になると、動きは鈍くなり餌をあまり食べず消化能力も低くなります。

そして、冬眠時となれば当然食べなくなるので餌は必要なくなります。

金魚の冬眠には青水が適切

屋外・屋内飼育共に金魚の冬眠について知っていなければなりません。

通常冬眠中は餌を必要と島ませんが、おつまみ程度に有ると良いのが青水です。

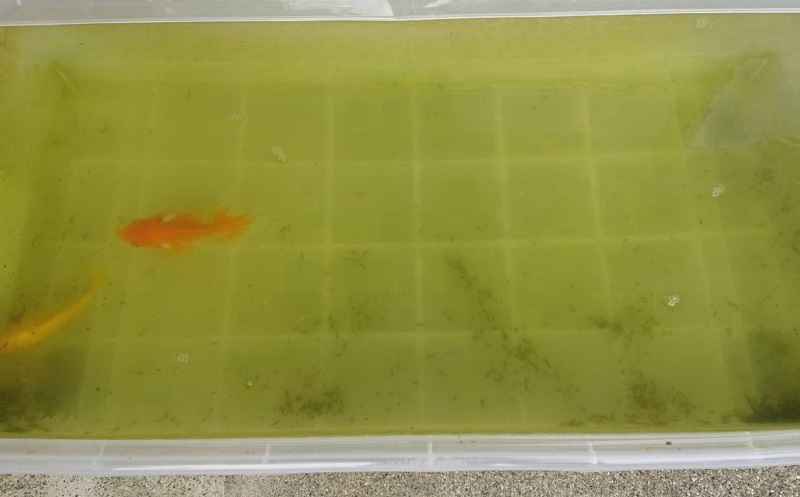

青水は植物性プランクトンの発生により緑色になった金魚にとって栄養豊富な水のことで、9月~10月中旬に青水を作り冬眠の準備を始めます。

この栄養豊富な青水のお陰で、金魚は冬眠中も空腹に困らず過ごせます。(青水がなくても問題はないです。)

ただ、屋内の水槽で青水を作るには難易度が高いため冬眠は原則として屋外飼育で行うことがほとんどでしょう。

冬眠は稚魚(あかちゃん)や体調を崩している個体にはリスクが高く命の危険があるので、冬眠をやめて屋内飼育に切り替えてあげましょう。

屋内飼育では冬場でも適温を保つため、ヒーターを入れて管理するのが良いです。

温度と溶存酸素量の関係

水温が高いと濾過(ろか)バクテリアが増えます。

濾過バクテリアは水を浄化してくれる自然の有用な細菌群ですが、この好気性バクテリアは酸素を必要とするのでバクテリアが多い水槽では酸素不足になります。

高い水温の中では濾過バクテリアが増える事に加え、個体の活動も盛んになるので酸素消費量が多くなります。

そのため、温度が上昇すれば溶存酸素量が減り金魚は酸欠状態になってしまいます。

金魚は通常であれば、鰓(えら)の動きは小さく呼吸をしていますが、鰓を大きく・早く動かしている時は溶存酸素が不足気味です。

水面で口をパクパクしていたら、かなりの酸素不足になっている状況なので要注意です。

このような状況になる前に、エアレーションを入れしっかりと酸素を供給してあげなければなりません。

温度の変化に弱い

金魚は水温に対しての適応能力が高いと言いましたが、急激な変化にはとても弱く体調を崩してしまいます。

適温の範囲内でも1日に5℃も変化すると、ヒトが急激な気温の変化についていけないのと同じく金魚も対応できません。

免疫力が下がり病気になってしまいます。

因みに水温の上昇にはまだ耐えられても、水温の急降下には特に弱く耐えられません。

温度変化が起こるケース

温度変化が起こるケースは様々です。

- 天気

- 室内温度

- 水替え

- 塩浴時

- 薬浴時

- ヒーター使用時

- 個体の新規投入(個体にとっての温度変化)…etc.

屋外で飼育している場合には天気が大きく影響します。

屋内であっても、直射日光が当たる場所では温度変化が起こります。

また長時間の外出での屋内温度の変化や、水替えの際に温度変化を起こします。

冷房の風が直接あたる場所も、急激な温度低下になってしまう場合があります。

隔離しての塩浴時・薬浴時またはヒーター使用時の他、個体の新規投入の際の温度合わせを充分にしなかった時など、温度変化が起こるケースがあります。

このような温度変化を回避するためには、水槽を置く場所や水替えの際の温度合わせ等に留意する必要があります。

温度変化で起こりうる病気

金魚の病気には、細菌性・ウイルス性・寄生虫による病気があります。

細菌が係わっているとされる病気には、尾ぐされ病(口ぐされ病)・水カビ病・松かさ病・赤班病・白雲病・エラ病などがあります。

ウイルス性には金魚ヘルペスがあり、寄生虫には白点虫(白点病)・イカリ虫・ウオジラミなどがあります。

温度変化で金魚の免疫が落ちた所へこのような原因が発生すれば、細菌性・ウイルス性・寄生虫のいずれの病気にもなり得ます。

温度変化での病気は通常の治療法で

温度変化のために病気になってしまったからと言って、たとえ温度を元に戻しても病気は治りません。

その病気は細菌感染なのか寄生虫なのかウイルスなのか原因をつきとめ、その病気の治療法を適切に行いましょう。

他の個体に移らないように、気づいたらすぐに隔離してあげます。

その際には温度変化に充分気を付けましょう。

そして、病気によって使う薬や治療法は異なるため、適切な方法で治療します。

スポンサーリンク

温度上昇のさせ方

温度を上げる方法は、基本的に温度調節式のヒーターを使用します。

その時の注意点は、一気に上昇させるのではなく1日に1℃ずつ上げていきます。

どんなに強い個体であっても、1日に上げる温度は2℃までにしましょう。

温度低下のさせ方

夏場はうっかりすると、水温が30℃以上になってしまう場合があります。

ヒーターを使用していた場合は、まずヒーターを切りましょう。

ヒーターも使用していなければ小さな扇風機タイプの冷却ファンを使用します。

もし、冷却ファンをすぐに準備出来ない場合は、扇風機を水面に当てて冷却ファンの代用とします。

保冷材などは急激に温度が下がってしまったり、金魚の体に触れては大変なので使わないようにしましょう。

温度を下げる場合も上げる時と同様に1日に1℃ずつ下げていき、この時温度計でしっかりと管理しましょう。

扇風機タイプの冷却ファンは価格がお手頃というメリットがあります。

しかしデメリットは、ヒーターのように温度感知器がないので、こまめに温度確認をしてスイッチを入れたり切ったりする必要があり管理が大変です。

水槽用クーラーという物がありますが、これは水をフィルターに通してフィルター内で冷却し水槽に戻すという循環型です。

管理がとても簡単で効果も高いのですが、それなりにお値段も高く金魚愛好家の間で使用されています。

具体的な上げ方・下げ方は以下の記事で詳しく解説しています。

金魚にやさしい水温の上げ方と下げ方を詳しく解説 | ほとりのアクアリウムブログ

温度変化防止の方法

屋外飼育であっても屋内飼育であっても、水温の変化は水槽外の気温にとても左右されてしまいます。

特に室内で小さな水槽で飼育している場合は、帰宅後に冷房が効いて水温が急降下することがあるので気を付けましょう。

急激な温度変化を防ぐならヒーターを入れるのが最善ですが、無いなら段ボールの保温性を利用して覆ってしまうことも有効です。

但し段ボールで覆ってしまうと観賞ができませんので、どうしてもヒーターが使えない場合の手段としましょう。

水温は水質と同じくらい大切

金魚を健康で長生きさせるためには水質管理がとても大切です。

そして、水質を良くする事と同じくらい重要なのが水温の管理です。

冬場10℃以下になると金魚は冬眠に入ってしまうので、屋内でも必要であればヒーターを入れて冬眠させないようにしましょう。

また、初心者でも簡単に水温管理をするには、大き目の水槽で飼育することをおすすめします。

水槽が小さければ、それだけ周りの温度が伝わりやすくなり、水温の急激な変化が起こり得るからです。

金魚もヒトと同じく、風邪もひけば夏バテもするのです。

温度管理をしっかりして健康な金魚生活を送れるようにしてあげましょう。