金魚は自力で体温を保つことの出来ない変温動物です。

そのため水温が変われば、金魚の活動量は大きく変わります。

水温が上がると活発になり、逆に下がると活動も鈍くなります。

水温15℃以下になると餌をあまり食べず、10℃以下では動きもかなり鈍くなり餌は不要となります。

8℃以下ではほぼ冬眠に入ると考えてよいでしょう。

冬眠を経験した金魚(無加温飼育)では四季を経験するため丈夫に育つとも言われてます。

冬眠の時期

金魚の冬眠の時期は地域によって異なります。

ですので、いつ冬眠するかの目安は地域ではなく「水温」で判断することが一番良いでしょう。

無加温飼育で水温が15℃前後になるようであれば冬眠の準備をします。

冬眠は必要か

金魚に冬眠をさせるかさせないかの判断は、春から秋にかけて産卵をさせるかさせないかで決めると良いです。

金魚のメスは冬の寒さ(冬眠)を経験することで抱卵準備を始めます。

一方、加温飼育で冬を越した場合ではかなりの確率で卵を産むことはありません。

繁殖させる場合にはオスも同様に冬の寒さを経験させる必要があります。

冬を体験しなければ、春になった時にメスの産卵と同じタイミングで発情しない場合があります。

個体を繁殖させたいと思うよならば冬眠に挑戦してみましょう。

ちなみに繁殖はオス・メス共に明け2歳から可能ですが、まだ成長しきっていない個体の産卵や交配では孵化率が著しく悪い場合があります。

問題なくできるのはメスが明け3~4歳、オスは明け3~5歳くらいと考えておきましょう。

なお、オスかメスかの見分けは素人にはなかなか難しく、発情を迎えた時に見分けるのが一番です。

メスは肛門が突出したり卵を持つとお腹がふっくらしてきますし、オスはエラの辺に追い星という白いブツブツができメスを追いかけるようになります。

成長に影響

また、加温飼育で冬眠させなければ餌を食べ続けて体は成長していくので早く大きくなります。

冬眠している期間は成長が止まるので、個体を早く大きくしたい場合は冬眠はさせない方が良いでしょう。

冬眠なしでは常に成長をし続けるため、冬眠した場合より寿命が多少短くなることがあるかもしれません。

ただし寿命の長さは単に冬眠の有無だけで決まるわけではありません。

冬眠の下準備

冬眠させるには下準備が必要です。

冬眠中は水替えなどを行わないため冬眠に適した環境を整えます。

- フィルターや水槽の掃除

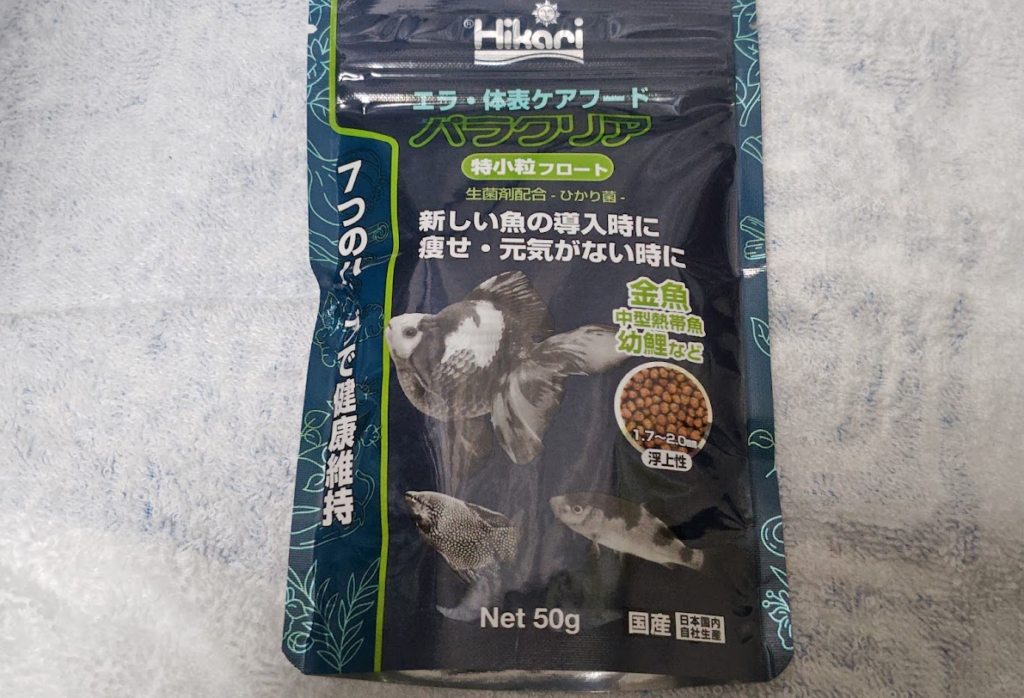

- トリートメント

- 餌切り(数週間前から)

- 温度調節(数週間前から)

- 水槽の移動を済ませておく(冬眠中は刺激を与えてはいけません)

例えば12月1日に冬眠開始を予定する場合(室内温度10℃以下を想定、目標温度10℃以下)でのスケジュールは、11月上旬頃から餌切りや温度調節を始めます。

掃除

冬眠の準備ではフィルターと水槽は完全に掃除します。

冬眠中は水替えなどは一切行わないため、寄生虫や菌は事前に駆除して冬眠環境を整えてあげることが必要です。

フィルターは60℃以上のお湯で熱消毒し、水槽はリフィッシュなどの観賞魚用の薬を使用する事をおすすめします。

アルコールで殺菌することも有効ですが、アルコールを使用した場合はすすぎをしっかりと行い日干しをして完全に乾燥させます。

この環境に入れてから個体が冬眠環境に慣れるまでには2週間かかるため、冬眠開始2週間前には済ませておきましょう。

冬眠中の病気になるリスクを減らすためにしっかりと準備をします。

飼育水は1~2割残す

水槽の水は全部の水を捨てず、使用していた飼育水は1~2割ほど残します。

そこへ新水を足しますが、くれぐれも温度合わせに注意してください。

トリートメントもOK

冬眠するに当たりトリートメントをしてあげても良いです。

健康に見える金魚でも菌や寄生虫が多少ついていることがあるためです。

細菌よりも寄生虫による病気の発症が怖いのでメチレンブルーやマラカイトグリーン、リフィッシュ等でトリートメントをしてから冬眠用の水へ入れます。

期間は短くても(1~3日程度)結構です。

餌切り

冬眠に入る際の餌切りは12月1日より冬眠開始とするならば11月上旬から餌を与える回数を徐々に減らしていきます。

または回数は同じで、餌の1回あたりの量を減らしても良いでしょう。

餌切りは少しずつ体を慣らしていく必要がありますが、急な餌切りをしなければ大丈夫です。

例えば1日3回の場合

- 初日は1回目の量のみを半分にして残り2回はそのまま与える。

- 2日目は2回目の量も半分にして3回目はそのまま与える。

- 3日目は3回目の量も半分にして与える。

- 4日目は1回目の餌を切って2・3回目のみ与える(量は前回半分にした量)。

- 5日目は3回目のみ与える。

- 6日目は完全に餌を切る。

という具合にします。

餌切りを完全に終えたら1週間以上置いて冬眠に入るのが良いです。

いきなり冬眠に入ってしまうとまだ体が慣れていないので、餌がない状態に慣らしてからがベストです。

温度を徐々に下げる

冬眠環境が出来上がったら温度を徐々に下げていきます。

温度を下げるには、ヒーター(温度可変式ヒーター)や水槽用クーラーを使います。

急激な温度変化を回避するには水槽用クーラーで1日1℃ずつ下げていきます。

水槽用クーラーがないと水温を1日1℃ずつ下げるのは難しく、特に15℃以下に下げるには水槽用クーラーが必須です。

ヒーターのみで水温を下げるならば、水槽外の最高温度より低くならないことが大切です。

外部温度がヒーターの設定温度を上回ってしまうと、外部温度に合わせて水温が上がってしまいます。

このような水温の上昇は避けるべきなので、ヒーターの温度設定には充分に注意しましょう。

仮に11月上旬の時点で水槽温度が25℃だとして、そこから温度を下げていっても2週間少しで目標とする温度10℃以下にまで到達します。

冬眠中にすべきこと

冬眠中にすべきことは、1日に1回は金魚の様子をチェックすることです。

冬眠中とはいえ病気になる個体が出ることもあり、その場合は早く適切な治療を行わなければなりません。

冬眠中は水槽を布で覆うなどして物音や光が入らない環境に移しておくのがベストですが、チェックを忘れないように注意してください。

金魚は冬眠といっても、水面付近や水中、底などでゆったりしているだけです。

横になったり、ひっくり返ったりもしません。

万が一、完全に浮いてしまっていたり転覆しているならば病気にかかっています。

冬眠中だった金魚を治療する際には、素手で触って個体にダメージを与えることのないよう慎重に取り扱ってください。

水流やエアレーションの強さ

冬眠中のエアレーションは強い水流が出来ない程度に設定しておきます。

金魚は冬眠に入ると酸素消費量も少なくなるため弱くてOKです。

強い水流は冬眠の妨げとなるためフィルターの排水方向やエアレーションの強弱は工夫しましょう。

餌

冬眠中の餌はいりません。

冬眠中はエネルギーをあまり消費しないので餌はなくて大丈夫です。

もしも心配ならば柔らかい水草を入れておけば、金魚がそれをつまむことがあります。

水草を入れる場合は枯れてしまうと水を汚すので、草の状態を確認して取り替えが必要になります。

その他

金魚の冬眠中にすることは体調チェックと温度管理だけです。

冬眠中は金魚の冬眠の邪魔をしないことが何より一番大切です。

注意点は稚魚や体調を崩している個体は命の危険があるので冬眠は出来ません。